تدوين- فتحي التريكي

كثر الحديث عندنا في المدّة الأخيرة عن العصيان المعرفي وكأنّه اكتشاف جديد بينما كانت نشأته في أواخر القرن الماضي وأخذ الآن شكلا جديدا لاسيّما في الفلسفة الإفريقيّة. ويهدف أساسا إلى التخلي عن المركزية الأوربية في المعارف والمساهمة الفعالة في كونيّة المعرفة. فماذا يجب أن نعرف عن العصيان المعرفي وعن الديكولونيالية؟

أولا: يرتبط مفهوم "العصيان المعرفي" جذريّا بالفكر التحرري من هيمنة الاستعمار ومركزيّة البلدان الأوربيّة. لقد وُلد هذا الفكر التحرّري (أو ما يسمّى بالديكولونياليّة) في أواخر التسعينات من القرن الماضي منذ حوالي ثلاثين عامًا، من مجموعة فكرية وفلسفيّة تشكّلت في البداية في أمريكا الجنوبية حول المثقفين أنيبال كويجانو، وإنريكي دوسيل، وولتر منيولو، وغيرهم وكلهم تقريبا يعتمدون فلسفة فرانز فانون مرجعا أساسيا. هذه الفلسفة الديكولونياليّة التحرّرية تطوّرت في جامعة ديوك الأمريكيّة من خلال دروس ولتر منيولو وانتشرت على نطاق أوسع في جامعات الولايات المتحدة الأمريكيّة بعد انتشارها في أمريكا اللاتينيّة ثم بدأت الإنتشار في أوروبا واقتحمت أخيرا الفلسفة الإفريقيّة. أما الجامعة التونسية فلم تكن في غفلة عن هذه الفلسفة حيث تمّت دعوة صاحبها الأساسي ولتر منيولو وتحاورت معه وقد ذكر ذلك في كتبه وكان ذلك في أوائل هذا القرن. وكتب عدد من المفكرين التونسيين مقالات وكتب حول هذه الإشكالية.

ثانيا: إن الإشكاليّة الأساسيّة هنا تتمثّل في استئناف تفسير الحداثة اعتمادا على الاستعماريّة. بمعنى أنّ فلسفة الأنوار تحتاج إلى مراجعة برفع النقاب عن الجانب المظلم فيها ونعني اقترانها بالاستعماريّة. وكنت في بعض أعمالي أضفت مفهوم العنصريّة، هذا المفهوم الذي قام الفرنسي سلامولنس بإبراز أهميّته في فلسفة الأنوار ولكنّه ظلّ مغمورا. والمهمّ أنّ الفلسفة التنويريّة التي قامت على قيم الحرية والعدالة والتقدّم قد أخفت ما أنتجته فيما يسمى "بالمجلّة السوداء" التي تقرّ العبوديّة وتنظّمها وأيضا في الإيديولوجيّة التي صاحبت حركات الاستعمار ومن بينها حركة الاستعمار الأوروبي لقارة أمريكا اللاتينية وما نجم عن ذلك من إبادة لسكّانها والتي اعتبرتها هذه الجماعة نقطة انطلاق الفكر التحرري الدكولونيالي.

ثالثا: سيكون تاريخ القمع والاستغلال والهيمنة جزءا تأسيسيا لتصوّر العصيان الإبستيمي. وسيتّخذ هذا العصيان أشكالا عديدة لا يمكن حصرها هنا ولكنّنا نذكر البعض منها. فمثلا، قي الفكر الفلسفي وكذلك في كل مجالات الآداب والفنون والعلوم يجب أن تأخذ أوربا حجمها الإقليمي فقط دون هيمنة وغطرسة معرفيّة، وبذلك تتنوّع مراجعنا لتشمل أقاليم أخرى وثقافات أخرى دون التخلّي طبعا عن مكتسبات العلوم والأفكار والفلسفات التي أنتجتها أوربّا.

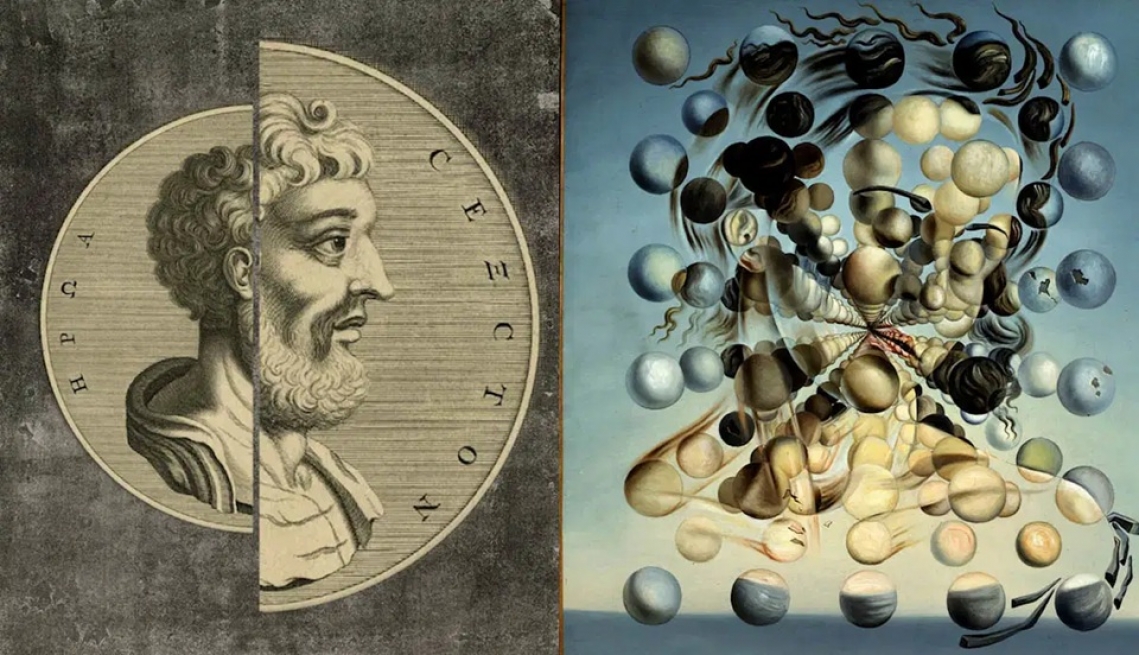

الفلسفة الإغريقيّة لم تأت نتيجة وحي سحري أو إلاهي ولم تكن تطوّرا داخليّا لثقافة يونانيّة، بل كانت مرجعيّتها ثقافات شرقيّة وثقافات إفريقيّة

رابعا: إن السؤال المطروح يتمثّل في إمكانية وجود فلسفات غير غربية. هل هناك حاليا فلسفات عربيّة وإسلاميّة وهندية وصينية وإفريقية؟ يجب قبل كلّ شيء تفكيك مغالطة صبغت تاريخ الفلسفة كلّها وتتمثّل في القول بأنّ الفلسفة غربيّة الولادة والشكل والمضمون وذلك حسب القياس المنطقي التالي: نشأت الفلسفة في الفكر الإغريقي وبلد الإغريق هو مولد الغرب إذن الفلسفة غربية، بل هناك من يرى أنّ الفلسفة إغريقيّة أو لا تكون. وفاتهم أنّ الفلسفة الإغريقيّة لم تأت نتيجة وحي سحري أو إلاهي ولم تكن تطوّرا داخليّا لثقافة يونانيّة، بل كانت مرجعيّتها ثقافات شرقيّة وثقافات إفريقيّة ولن تجد في أية فلسفة إغريقيّة في نشأتها مرجعيّة فكريّة واحدة أتتهم من الغرب الذي كان آنذاك في حالة حروب قبليّة بربريّة. لذلك فالفلسفة شرقيّة وإفريقيّة أساسا قامت عبقريّة الإغريق بتنظيمها وتركيبها وإبداع مفاهيمها وتقديمها في ثوب متناسق للإنسانيّة كلّها فقام الغرب بالاستحواذ عليها كما استحوذ على إبداعات الفكر الصيني والهندي والعربي الإسلامي وتكمن عبقريّة الغرب في أنّه استطاع الذهاب بها إلى الإبداع العلمي والتكنولوجي غبر المسبوق. فمهمّة "العصيان الإبستيمي" الأولى تتمثّل في الاعتراف للثقافات الشرقيّة والإفريقيّة دورها الممتاز في نشأة الفلسفة ويتطلّب ذلك تحرير تاريخها من قبضة الهيمنة الاستعمارية الأوربيّة وذلك بإدراج دو ر تلك الثقافات وإسهاماتها المختلفة.

خامسا: طبعا، هناك من المفكرين والفلاسفة المناضلين في أوربا الذين حاولوا كلّ بطريقته النضال ضدّ هذه المركزية والفكر الواحد وضد كلّ أشكال الهيمنة والغطرسة والاستغلال والهيمنة. هؤلاء هم مراجع أساسية في الفكر التحّرري. فالدعوة إلى اللامركزيّة في الفلسفة ستصبح خيالية إيطوبيّة وعبثية إذا ما قامت برفض الفكر الأوربي برمّته بتهمة الاستعمار. هذا التطرّف هو السائد الآن وللأسف في تونس. فالذين يتبنّون هذا الفكر يرفضون تدريس الفلاسفة الغربيين مثل ديكارت وكانط وهيغل وفوكو ودولوز ودريدا ويزعمون أنّهم كلّهم استعماريون. والواقع المرّ أنّ بعضهم أصبح غير قادر على تدريس تاريخ الفلسفة وعلى فهم الفلسفات الغربيّة إمّا لضعف تكوينهم أو لعدم تمكّنهم من اللغات الأجنبيّة أو لكسل ذهني والانخراط في سهولة التدريس. والمفارقة أنّهم يعتمدون فلاسفة ومفكرين غربيين يدرّسون الديكولونيالية في الجامعات الأمريكيّة وقلما اعتمدوا الفلسفة الإفريقية الناشئة أو الفلسفة الآسويّة وعندما يريدون الاعتماد على الفلسفة العربيّة يقومون بقفزة عملاقة إلى الوراء للاستنجاد بالفارابي مثلا بينما عدد لا يستهان به من التونسيين والأفارقة قد درسوا هذه الفلسفة منذ نشأتها في أوائل هذا القرن.

بعض المراجع التي درست هذه الأفكار:

Walter Mignolo, Local Histories/Global Designs. Coloniality Subaltern Knowledges and Border thinking, Princeton University Press

Walter Mignolo, La désobéissance épistémique. Rhétorique de la modernité, logique de la colonialité et grammaire de la décolonialité, Peter Lang, 2015.

eloua Luste Boulbina, « La décolonisation des savoirs et ses théories voyageuses », Rue Descartes2013, 2, n° 78.