تدوين-فراس حج محمد

توطئة وتمهيد

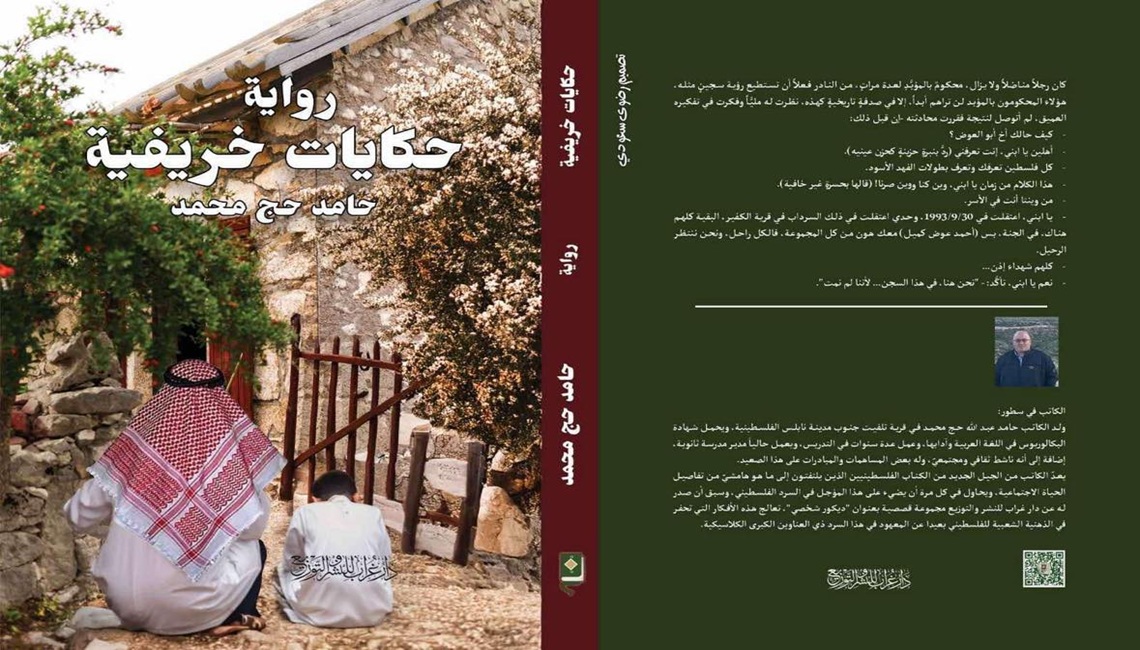

تُعد رواية "حكايات خريفية" للكاتب الفلسطيني حامد حج محمد، الصادرة عام (2025) عن دار غراب للنشر والتوزيع في القاهرة، إضافة نوعية للمكتبة الروائية العربية، وتجربة سردية فريدة تتجاوز المألوف لتغوص في أعماق الذاكرة والوجود الإنساني، وتأتي بعد مجموعته القصصية "ديكور شخصي" الصادرة عام 2024 عن الدار نفسها، ويرسخ المؤلف في كلا العملين رؤيته الفنية المبنية على حكايات الريف الفلسطيني، حيث التقى العملان في كثير من نقاط التشابه، من بينها: الحديث عن القرية، والمهمشين، وأشكال النضال الفلسطيني. فيُقدم إضافة قيمة للمشهد الروائي الفلسطيني،

يقدم الكاتب، من خلال تسعة فصول، تمتد على مساحة 133 صفحة من القطع المتوسط، نسيجا سرديا شعريا ومكثفا، يُحاكي فصول الخريف وتقلباتها، ليعكس تحولات النفس البشرية والمجتمعات في مواجهة التحديات والبحث عن المعنى.

لا تكتفي الرواية بسرد الحكايات، بل تجعل منها جوهرا فلسفيا، وأداةً للتوثيق، وملاذا للبقاء، وقناةً لانتقال الخبرات وتأصيل الهوية. هذا العمل، الذي يمزج بين الواقعية والرمزية، يدعو القارئ إلى رحلة تأملية في مفاهيم الغياب والعودة، الفقد والاستعادة، والجذور المتأصلة في تربة الذاكرة، وسيتناول هذا التحليل الرواية من جوانب متعددة.

أولا: الفكرة والبعد الفلسفي

تتأسس "حكايات خريفية" على فكرة محورية تتجسد في العلاقة العضوية بين "الحكاية" وفصل "الخريف". الخريف كونه رمزاً للحالة الوجودية التي تعيشها الذات والمجتمع. إنه فصل التغيير الجذري، الذبول الذي يسبق التجدد، والهدوء الذي يسبق عواصف الشتاء، والحصاد الذي يتلوه بذر جديد. في هذا السياق، تغدو الحكايات "خريفية" لأنها غالبا ما تكون خلاصة لتجارب مُرة، لحظات فقد، وذكريات غائرة، لكنها في ذات الوقت تحمل بذور الأمل والقدرة على التجدد. وهي الوعاء الذي يحفظ الذاكرة، ويُعرّف الهوية، ويُعيد ترتيب الفوضى الوجودية. ويُبرز الكاتب من خلال هذه الفكرة عدة أبعاد فلسفية:

1. الحكاية كفعل وجودي: تتجاوز الحكاية كونها وسيلة للسرد لتصبح فعلا وجوديا يُقاوم النسيان والفناء. كل شخصية في الرواية هي حكاية، وكل مكان هو خزان لحكايات لا تنتهي. هذه الحكايات هي التي تمنح الوجود معناه وتصله بالماضي والمستقبل. وفي دراسة سابقة قدمها الناقد رائد الحواري أشار إلى أن الكاتب "لا يقصد الحكايات التي نتداولها في الأحاديث اليومية، وإنما يقصد بها ما ينجم عن أفعالنا، وما يكون سبباً في تغير حياتنا"، وهذا يؤكد أن الحكايات في الرواية هي جوهر التجربة الإنسانية، وليست مجرد سطح.

2. فكرة "الرحيل والعودة" كدورة حياة: تتردد فكرة الرحيل والعودة في الرواية، لا سيما من خلال شخصية "أبو العوض" الذي "أعادها لأحضان المكان مجدداً" بعد رحيل "أبو حسان". الرحيل هنا أعمق من كونه حركة فيزيائية؛ إنه انفصال عن الذات، عن الروابط، عن الأماكن المألوفة، إذ كان نتاج ظروف قاهرة. لكن الجملة "كل حق عائد لأصحابه، ولا بد، وكل تفريط جرى لن يتكرر مطلقاً" تزرع الأمل في قلب السرد، مؤكدةً أن العودة، سواء كانت جسدية أو روحية، هي حتمية لاستعادة التوازن ولملمة شتات الذاكرة. هي دورة حياة تستمر، حيث تتناوب فصول الغياب والحضور، الفقد والاستعادة.

3. الهوية الجماعية والصمود: تبرز الرواية أهمية الهوية الجماعية المتمثلة في "حكاية شعب لم يخنع يوماً". يشير هذا إلى أن الحكايات الفردية ليست معزولة، بل هي جزء من سرد أكبر يمثل تاريخ سعب مقاوم وصموده في وجه الاحتلال والظلم، وتصبح حينئذٍ الذاكرة الجمعية درعا يحمي الهوية من التآكل، ورمزا لاستمرارية الأجيال والقيم المتوارثة. فهي "حكايات عن المجتمع، وعن القيم التي كانت، وعن ذلك الماضي الجميل الذي لا بدّ من العودة إليه". حسب ما ورد في دراسة الحواري للرواية.

4. الحرية والتقبل كشرط للتعايش: الاقتباس الافتتاحي "دع للآخرين فرصة كي يكونوا أحراراً. أحراراً في أن يقبلوك، أحراراً في أن يرفضوك" يضع مبدأً فلسفيا جوهريا للرواية. لا يقف عند معنى النصيحة، بل إنها دعوة لتقبل التنوع والاختلاف، سواء في الرواية نفسها من خلال تعدد الحكايات ووجهات النظر، أو في الحياة الواقعية. هذا المبدأ ينزع عن السرد أي طابع إطلاقي، ويفتح الباب أمام تعددية المعاني والتأويلات، مما يثري الرؤية الشاملة للعمل.

ثانياً: الهدف والغاية

لكل عمل أدبي هدف وغاية، يسعى الكاتب من خلاله أن يقدّمهما للقراء، وبشكل عام فإنه يمكن استنتاج هذه الأهداف، وتلخيصها في ما يأتي:

1. الدعوة إلى توثيق الذاكرة الشفهية والمهمشة: تسعى الرواية إلى إنقاذ الحكايات الشفهية والقصص الشخصية من براثن النسيان، وإعادة تقديمها في قالب أدبي. إنها محاولة لتوثيق جوانب من التاريخ الاجتماعي والإنساني في الريف الفلسطيني التي قد لا تجد طريقها في السرديات الرسمية، وتخليد شخصيات قد لا تكون مشهورة، ولكنها تحمل ثقلا هائلا من التجربة إنها شخصيات تمثل "القاع الاجتماعي" الذي يعاني من سوء الأحوال الاقتصادية، ويعيش في هامش المجتمع على الرغم من أن هذه الشخصيات هي الأكثر تضحية في سبيل هذا المجتمع، فكانت المسؤولية الأخلاقية للكتابة تحتّم أن يكونوا في صلب مشروع السرد، ليردّ لهم جزءا من مكانتهم وأهميتهم في هذا المجتمع.

2. استكشاف الأبعاد النفسية والوجودية للفقد والغربة: تتعمق الرواية في تأثيرات الغياب والفقدان، سواء للأشخاص أو للأماكن أو حتى للمعاني. هي محاولة لاستكشاف كيفية تعامل النفس البشرية مع هذه الفواجع، وكيفية إعادة بناء الذات بعد أن تخلخلت أركانها. مشاعر الخوف، القلق، والفوبيا التي تتخلل النص تعكس هموم الإنسان المعاصر في مواجهة المجهول.

3. إعادة تعريف مفهومي "الوطن" و"المكان": تتجاوز الرواية النظرة التقليدية للمكان كخلفية جامدة، لتجعله كيانا حيا ينبض بالذاكرة والتاريخ. "حارة أبي حسان" و"حارة أبي العوض"، و"شجرة الكينا الشامخة" وتعدت كونها مواقع جغرافية، لتكون رموزاً للجذور، للانتماء، وللذاكرة الجمعية التي تُشكّل الهوية. العودة إلى هذه الأماكن هي عودة إلى الذات والجذور الأصيلة. وبالتالي فالرواية تقول ليس كل مكانٍ وطناً، إنما لا بد من أن يرتبط بالمكان ذاكرة وتاريخ وثقافة مع ناسه، ليصحّ اعتباره وطناً. هذه الفكرة بدت فكرة عبقرية في رواية "حكايات خريفية".

4. تأكيد دور السرد في تشكيل الواقع: الرواية هي حكاية عن الحكايات، وتُظهر كيف أن القصص التي نرويها ونسمعها لا تعكس الواقع فحسب، بل تُسهم في تشكيله وتفسيره. من خلال السرد المتعدد الأصوات وتداخل الأزمنة، يثبت الكاتب من خلال تلك الحكايات أنها غدت لبنات أساسية في بناء وعينا وفهمنا للعالم.

5. الموازنة بين الأصالة والمعاصرة: على الرغم من تمسك الرواية بالجذور والذاكرة، إلا أنها لا تنفصل عن الواقع المعاصر. إشارة الكاتب إلى "الفوبيا الغريبة"، تعكس وعيه بالتغيرات السريعة التي يمر بها العالم، وكيف أن هذه التغيرات تؤثر في القيم والعلاقات. هي دعوة للحفاظ على الأصالة مع التكيف مع تحديات العصر.

ثالثاً: فنيّة البنية الروائية

تعتمد "حكايات خريفية" على بنية سردية غير تقليدية، تُشبه "الفسيفساء" أو "اللعبة" كما وصفها الناقد رائد الحواري في دراسة سابقة له عن الرواية. هذا البناء المُركب يخدم الغايات الفلسفية للرواية ويعكس طبيعة الذاكرة المتقطعة والمتشابكة:

1. السرد المتعدد الحكايات: لا تتبع الرواية خطا سرديا واحدا وبطلا محوريا تقليديا. بدلا من ذلك، تقدم مجموعة من الحكايات التي تتداخل وتتقاطع، وكل منها يُسهم في بناء الصورة الكلية. هذا التعدد يمنح الرواية ثراءً في المنظور وتنوعا في التجربة، ويُتيح للكاتب استكشاف جوانب مختلفة من الواقع الإنساني.

2. الراوي المتعدد الأوجه: يظهر الراوي في الرواية بصور متعددة. أحيانا يكون راويا عليما يُقدم معلومات عن الشخصيات والأحداث، وأحيانا أخرى يتحول إلى راوٍ بضمير المتكلم، ويعكس تجربته الشخصية ومشاعره وتساؤلاته. هذا التناوب يخلق ديناميكية في السرد ويُقرّب القارئ من عوالم الشخصيات والتحولات النفسية التي يمر بها الراوي. ولم يغفل الحواري عن الإشارة إلى هذا التنوع بقوله: "تارة يتحدث الراوي عن الأحداث بضمير الغائب، وتارة أخرى بضمير المتكلم".

3. الزمن الروائي المتداخل: الزمن في الرواية ليس خطيا. تتوالى الأحداث بقفزات زمنية، واسترجاعات للماضي، وتداخل بين الأزمنة المختلفة، مما يعكس طبيعة الذاكرة التي لا تسير في خط مستقيم. هذا التلاعب بالزمن يخدم فكرة الرواية عن الذاكرة كمكون أساسي للهوية، وكيف أن الماضي لا يزال حيا في الحاضر، ويتناسب مع منطق "الحكاية" كونها منتجا سرديا شعبياً لا زمنياً بالمعنى الروائي القاطع.

4. المكان الرمزي والحي: الأماكن في "حكايات خريفية" شكل المكان في الرواية خلفيات ضرورية للأحداث، لكنه تجاوز ذلك إلى جعلها كيانات حية تتنفس وتتذكر. فـ"حارة أبي حسان" و"حارة أبي العوض" و"شجرة الكينا الشامخة" غدت رموزا حيّة مشعة بالدلالة على معنى الوطن، والجذور، والاستمرارية، والمقاومة. أماكن ثابتة في الوعي والجغرافية، تحمل عبق التاريخ وتشهد على صمود الأجيال. هذا الطابع الرمزي للمكان يعزز من عمق الرواية الفلسفي.

5. المفارقة والتناقض كمحرك للسرد: يستخدم الكاتب المفارقة والتناقض لخلق التوتر والعمق في النص. الفرح بغياب أبي حسان مقابل التساؤل عن سبب غيابه، أو التعبير عن اليأس مقابل الأمل في العودة، هذه المفارقات تدفع القارئ للتفكير في الدوافع الحقيقية للشخصيات والأبعاد المتعددة للواقع.

رابعاً: الشخصيات ودورها في البناء الروائي

على الرغم من أن الرواية لا تركز على بناء شخصيات تقليدية مطورة بشكل معمق، وليس لها سجل حياتي داخل الرواية، التزاما بمنطق الحكاية التي تستند عليه، إلا أن تلك الشخصيات تخدم فكرة نقل الحكايات وتجسيد الأفكار الفلسفية، واقتربت من المثال الرمزي أو الأيقوني الاستعادي والاستعاري في آن.

1. أبو العوض وأبو حسان: هما شخصيتان محوريتان تمثلان قطبين متناقضين ولكنهما متكاملان. أبو العوض يمثل شخصية "العودة" و"الاستمرارية" و"الحفاظ على الحكايات"، فهو الذي "أعادها لأحضان المكان مجدداً". بينما يمثل أبو حسان شخصية "الغياب" و"الرحيل"، وهو بمثابة الحكاية نفسها التي تحتاج إلى من يُعيد سردها وتخليدها. العلاقة بينهما هي محور جزء كبير من السرد، وتُبرز ديناميكية الفقد والاستعادة.

2. الراوي (الأنا): شخصية الراوي المتكلم ذات أهمية بالغة. فهو جامع الحكايات، والمستمع لها، وجزء منها. يعكس مشاعر داخلية عميقة مثل الفرح بإعادة الحكايات، والقلق، والفوبيا الغريبة، والتساؤل عن الوجود. هو بمثابة العدسة التي يرى القارئ من خلالها هذه الحكايات، مما يجعل تجربته الشخصية جزءا لا يتجزأ من تجربة القراءة والتأمل. هو في جوهره، الباحث عن المعنى في فوضى الحكايات الخريفية. وبهذا التوصيف النقدي تصبح شخصية الرواي، ليس ساردا وحسب، بل شخصية مشاركة في الأحداث وتوجيه مسارها الروائي، مما قد يشكل مأخذا فنيّاً لكنّ اختباء الرواي المؤلف خلف مفهوم الحكاية أنقذه من هذه الورطة الفنية.

3. الشخصيات الثانوية المذكورة: أما بقية الشخصيات الأخرى المذكورة بالاسم أو الصفة، وتظهر في حكايات فرعية. فدورها يكمن في إثراء بانوراما الواقع، وتقديم وجهات نظر متعددة، أو تجسيد جوانب مختلفة من التجربة الإنسانية، حتى لو لم يتم تطويرها بشكل كامل لتكون شخصيات ثانوية بالمفهزم النقدي للشخصية الثانوية التي ترافق البطل وتحمل معه جزءا من الفكرة والحدث، وبذلك يكون الكاتب قد استفاد إلى أبعد مدى ممكن من منطق الحكاية الشعبية التي تذكر أحيانا مجموعة من الأشخاص في السياقات السردية لكنها لا تعطيها الفرصة الكاملة لتعيش سرديا، حتى لا يفقد البطل الشعبي توهجه وحضوره، وليظل المستمع مشدودا بخيط نفس- سردي إلى البطل، لتطوير التعاطف معه، وهذا ما تمّ في "حكايات خريفية" وظهر في الفصل الأخير القصير من الحكاية حيث خروج أبو العوض من السجن في آخر يوم من أيام سنة 2013.

خامساً: الأسلوب السردي واللغة

يُظهر الكاتب حامد حج محمد في "حكايات خريفية" براعة كبيرة في توظيف اللغة والأسلوب لخلق جو روائي فريد ومعقد، وتتميز روايته هذه بالمميزات اللغوية الأسلوبية الآتية:

1. اللغة الشعرية والرمزية المكثفة: تتميز لغة الرواية بالشعرية والإيحاء؛ فيستخدم الكاتب صورا وتعبيرات لا تقف عند معناها الحرفي، بل تتجاوزه إلى دلالات أعمق. "شجرة الكينا الشامخة"، "الفوبيا الغريبة"، "كل أنواع الرحيل"، كلها عبارات تُضفي على النص بعدا رمزيا وفلسفيا، وتجعل القارئ يتأمل في معانيها الكامنة. هذا الأسلوب يعكس محاولة الكاتب لتحويل السرد إلى قصيدة نثرية. واللغة أيضا "بسيطة في تركيبها، ولكنها عميقة في مدلولاتها، والكاتب يوظفها ببراعة لخدمة أفكاره ورؤاه"، كما وصفها الحواري.

2. التكثيف والإيجاز: يعتمد الكاتب على أسلوب التكثيف في عباراته، حيث تحمل الجمل القصيرة معاني واسعة ومترابطة. فالجملة المكثفة تُوجز تحولا جذريا في الواقع والمفاهيم. هذا الأسلوب يدفع القارئ للتفكير والتأمل فيما وراء الكلمات، ويسهم في بناء العمق الفلسفي للرواية.

3. السلاسة والبساطة الظاهرية: على الرغم من عمق الأفكار وتعقيد البناء، إلا أن الأسلوب يبدو سهلا وسلسا، مما يجعل الرواية في متناول شريحة واسعة من القراء. هذه السلاسة لا تعني السطحية، بل هي قدرة على إيصال المعاني المعقدة بلغة واضحة وجميلة، مما يُظهر مهارة الكاتب في التحكم بأدواته السردية، وهذه اللغة قادرة بهذه الكيفية على أن تجعل الرواية ذات طبقات من المعنى، ليكتشف كل قارئ- حسب معارفه وتكوينه الفكري- ما يناسبه من معنى وأفكار.

4. المزج بين السرد والحوار والتأمل: تتناوب الرواية بين السرد الوصفي، والحوار الذي يكشف عن الشخصيات، والتأملات الفلسفية التي يُقدمها الراوي. هذا التنوع يُضفي ديناميكية على النص ويمنع الرتابة.

5. المفارقة والتناقض: يُوظّف الكاتب المفارقة والتناقض ببراعة لزيادة عمق النص. الفرح بغياب أبي حسان الذي يفتح الباب لإعادة سرد حكايته، مقابل التساؤل عن سبب غيابه، أو المزج بين اليأس والأمل. هذه المفارقات تُبرز تعقيدات الواقع والنفس البشرية وتُثير تساؤلات لدى القارئ.

6. الحفاظ على عنصر التشويق والغموض: من خلال طرح الأسئلة المعلقة، ليُحافظ الكاتب على عنصر التشويق، مما يدفع القارئ لمواصلة القراءة بحثا عن الإجابات أو تفسير الأحداث. الغموض يُصبح جزءا من جمالية الرواية.

الخاتمة

وبعدُ، يمكن إجمال القول في هذا العمل السردي من خلال النقاط الآتية:

1. الأصالة والعمق الفلسفي: لم تكن الرواية مجرد سرد قصصي، بل معالجة فلسفية عميقة لمفاهيم الذاكرة، والهوية، والفقد، والوجود، والبحث عن المعنى. الربط بين "الحكاية" و"الخريف" يمنح الرواية بُعدا رمزيا فريدا وغير مسبوق في معالجته، وهو ما يثري التجربة القرائية بشكل كبير.

2. البناء السردي المبتكر والذكي: على الرغم من كونه بناءً غير خطي وغير متتابع، إلا أن الكاتب ينجح في الحفاظ على تماسك النص وربط الحكايات بخيوط خفية، مما يعكس طبيعة الذاكرة البشرية المتشظية والمتماسكة في آن واحد. هذا البناء يُضفي على الرواية حيوية ويُحفز القارئ على التفاعل معها بشكل أعمق.

3. التميز اللغوي والأسلوب الشعري: تم توظيف اللغة ببراعة لخلق نص روائي بمميزات شعرية جذابة. فاللغة مكثفة، غنية بالصور والرموز، وتُضفي على الرواية جمالية خاصة وعمقا إيحائيا. هذا الأسلوب يجعل القراءة متعة بحد ذاتها.

4. معالجة قضايا إنسانية شاملة: تتطرق الرواية إلى هواجس إنسانية عامة مثل الخوف من الفقد، والأمل في الاستعادة، والبحث عن الثبات في عالم متغير، وقبول الآخر. هذه القضايا تجعل الرواية قابلة للتأويل والاتصال مع قراء من خلفيات وثقافات مختلفة، مما يمنحها بعدا عالميا، أو على أقلّ تقدير ألا تكون مغلقة على الفضاء الذي يتحرك فيها السرد جفرافياً، بمعنى ألا تكون خاصة بالبيئة الريفية الفلسطينية، بل لا بد من أن تتحرّر من هذا الفضاء إلى ما هو أرحب.

5. التأصيل الثقافي والوطني: تُقدم الرواية بعدا محليا ووطنيا من خلال الإشارة إلى "الحارة" والقرية الفلسطينية والشعب الذي لم يخنع يوما. هذا يربط السرد بالذاكرة الجمعية للشعب الفلسطيني المقاوم، ويُظهر كيف أن الحكايات الفردية تُصبح جزءا من تاريخ هذا الشعب، ويساعد هذا التأصيل لأن تضاف تلك الحكايات إلى حكايات شبيهة من ثقافات أخرى أو من الثقافة الفلسطينية ذاتها.

6. النهاية المفتوحة والتأملية: نهاية الرواية تُبقي الباب مفتوحا على المستقبل للتجدد، فليس عبثا أن تنتهي الرواية بخروج (أبو العوض) من السجن في آخر أيام العام، بمعنى أن ثمة تجربة إنسانية قد انتهت، لتبدأ بعد ذلك أحداث جديدة، تبدأ من العام الجديد، ومع أن هذه الخاتمة مطروقة عند روائيين وكتاب قصة- كما في نهاية قصة "الفقيد" للكاتب اليمني عبد الله سالم باوزير- إلا أنها نجحت في أن تقول فكرتها في الانفتاح على مستقبل أفضل.

وبالمجمل، تُعد رواية "حكايات خريفية" للكاتب حامد حج محمد عملا روائيا طموحا ومهما، يُعلي من قيمة الحكاية كجوهر للوجود الإنساني والذاكرة الجمعية. وتثبت أن القصص، وإن كانت خريفية في طابعها، تحمل في طياتها بذور ربيع جديد وأمل متجدد، وتُؤكد أن "الحكاية هي جوهر كل شيء".