تدوين- إصدارات

كتاب "الصوت الندي- تأملات في الأداء والأغاني" للشاعر والكاتب الفلسطيني فراس حج محمد عمل أدبي- ثقافي يجمع بين التأملات الشخصية والتحليلات الثقافية حول الغناء العربي ودوره في تشكيل الهوية الفردية والجماعية.

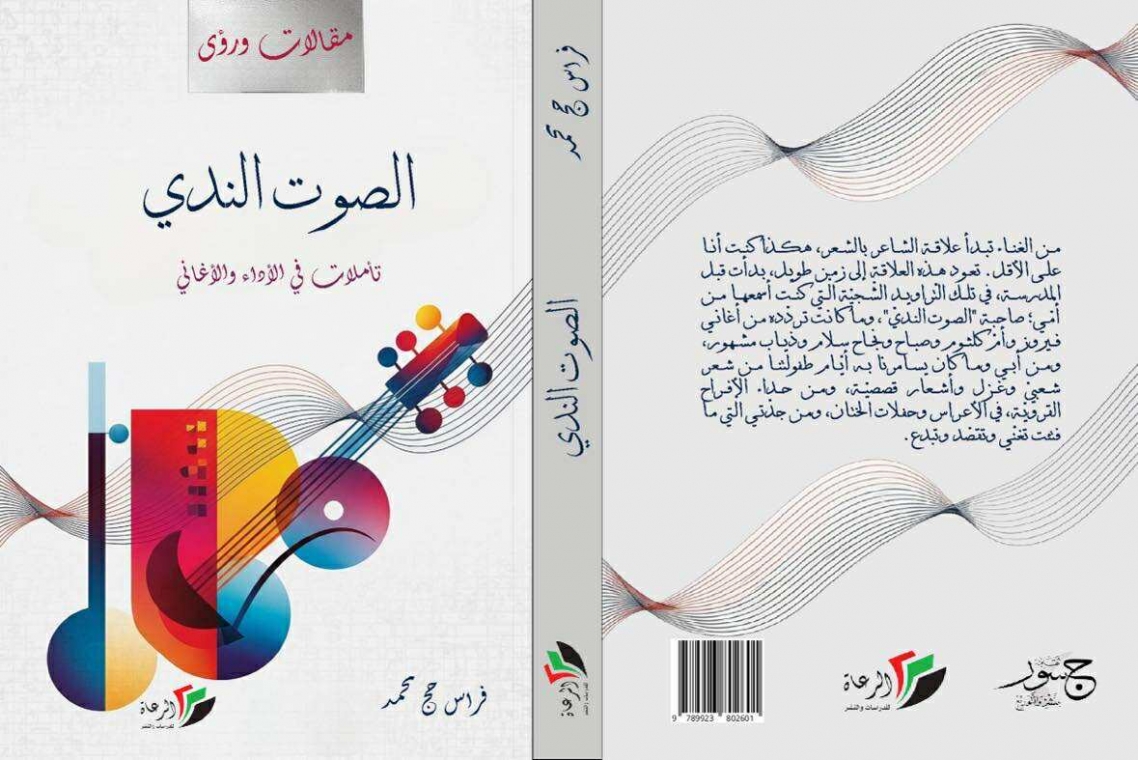

صدر الكتاب مؤخراً عن دار الرعاة للدراسات والنشر في رام الله ودار جسور ثقافية في عمّان، ويقع الكتاب الذي صممت غلافه الفنانة ميسم فراس في (253) صفحة من القطع المتوسط. وهو مُهدى إلى حفيدة الكاتب "زينة" التي ألهمته ولادتها لكتابة هذا العمل.

يعكس الكتاب تجربة الكاتب الشخصية كشاعر وجد وغزل، ورؤيته للغناء كجزء لا يتجزأ من الثقافة العربية. يتناول الكتاب موضوعات متعددة، من ذكريات الطفولة المرتبطة بالأغاني إلى نقد المناهج التعليمية، مع التركيز على أيقونات الغناء العربي مثل أم كلثوم وفيروز. الكتاب لا يقف عند تلك التأملات في الفن وحسب، بل يتعداها إلى محاولة ربط الغناء بالحياة اليومية، والهوية الثقافية، والسياق الاجتماعي والسياسي المضطرب في العالم العربي.

يأتي الكتاب في ظل حروب وأزمات سياسية واقتصادية فلسطينية وإقليمية؛ إذ تستمر الحرب على غزة والضفة الغربية والقدس، حيث يرى الكاتب في الغناء رسالة "وطنية" تعبّر عن هموم الشعب وآماله وتطلعاته في الحرية والتحرر ومقاومة الاستعمار.

وصف الكتاب

"الصوت الندي- تأملات في الأداء والأغاني" عمل أدبي- ثقافي يجمع بين السيرة الذاتية، والتأملات الفنية، والنقد التربوي. ويتميز بأسلوبه الشاعري والعاطفي، مع لغة غنية بالصور البلاغية والتناصات الأدبية. الكتاب ليس بحثًا موسيقيًا علميًا، بل تأملات ذاتية تعكس شغف الكاتب بالغناء ودوره في الحياة.

ينقسم الكتاب إلى خمسة فصول، أطلق المؤلف على كل فصل منها "مقامات"، تغطي موضوعات متنوعة، من ذكريات الطفولة إلى نقد المناهج، مما يجعله عملاً متعدد الأبعاد، وجاءت على النحو الآتي: مقامات أم كلثوم، ومقامات فيروز، ومقامات الوطن والثوّار، ومقامات العشق والعاطفة، ومقامات الفكر والتربية، موضحا في المقدمة سبب اختياره لمصطلح مقامات بقوله: "مستعيرا المصطلح من "المقامات الموسيقية" لفظيا فقط، دون أن أتحدث عن المقامات الموسيقية في الأعمال التي تناولتها، وإنما قصدت بالمقامات "القدر والقيمة" أو القطعة الفنية البديعة، فليس الهدف من الكتاب الحديث عن الجانب الموسيقي العلمي المنضبط بالمصطلحات، إنما الهدف هو الحديث عما أحبه من أغنيات ومقطوعات فنية، وحضور الموسيقى عند الشعراء والكتّاب، ولأؤكد أن الغناء جزء أصيل من تكوين الفرد المعرفي، ولا بد منه، فهو يشبع ما أودعه فيه الخالق من "ذكاء موسيقيّ" فطريّ، بل إنني أصبحت على قناعة تامة أن "الموسيقى أجمل ما علّمه الله للإنسان".

الأفكار الرئيسية في الكتاب

الغناء كذاكرة شخصية وثقافية: يبدأ الكاتب بتأسيس علاقته الشخصية بالغناء، التي تعود إلى طفولته. يصف كيف شكلت أغاني أمه ووالده وجدته جزءًا من وعيه المبكر، حيث كانت أصوات فيروز، وأم كلثوم، ونجاح سلام تملأ البيت. تعكس هذه الذكريات التي تتجاوز النوستالجيا دور الغناء في بناء الهوية الثقافية. ويربط الكاتب بين ولادة حفيدته زينة واستعادة هذه الذكريات، حيث ألهمته لكتابة هذا التأملات حول الفن.

يقدم الكتاب فكرة أن الغناء هو أكثر من مجرد تسلية؛ إنه وسيلة للحفاظ على الذاكرة الجماعية. على سبيل المثال، يشير الكاتب إلى أغاني أم كلثوم التي كانت تُسمع في سياقات وطنية واجتماعية، مثل دعمها للمجهود الحربي بعد نكسة 1967، مما يعكس دور الفن في تعزيز الروح المعنوية.

الشعر والغناء علاقة متكاملة: يؤكد الكاتب العلاقة التاريخية بين الشعر والغناء، مستشهدًا بقول حسان بن ثابت "إن الغناء لهذا الشعر مضمارُ". يرى أن الشعر يكتسب حياة جديدة عندما يُلحن، وأن الغناء يعزز من تأثير النص الشعري. يشارك الكاتب تجربته الشخصية في كتابة نصوص شعرية صالحة للغناء، جمعها في ديوانين معدين للنشر الأول بعنوان: "نفسي غني" والآخر مخصص لأناشيد الأطفال. هذه الفكرة تعكس رؤيته للفن كعملية إبداعية متكاملة، حيث يلتقي الشعر بالموسيقى ليخلق تجربة فنية غنية.

أم كلثوم رمز الطرب الأصيل: يخصص الكاتب مساحة كبيرة لأم كلثوم، التي يصفها بـ"ظاهرة فنية فريدة". يتناول علاقته الشخصية بأغانيها، التي رافقته لعقود، وكيف كانت مصدر إلهام عاطفي وثقافي. يبرز تفاعل الجمهور معها، مشيرًا إلى أن جمهورها كان مثقفًا ومتزناً، على عكس جمهور الأغاني الحديثة. يناقش أيضًا حضورها في الأدب، مستشهدًا بآراء إدوارد سعيد، ومحمود درويش، وفدوى طوقان وأنسي الحاج، وينتقد التعامل الحديث مع أغانيها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث تُختصر إلى مقاطع قصيرة تفقد جوهرها.

دفاع عن الأغنية الشعبية: يتناول الكاتب الأغنية الشعبية الأردنية، ممثلة بسميرة توفيق، كجزء من التراث الثقافي، ويدافع عن إدراجها في المناهج التعليمية الأردنية، معتبرًا أنها تعكس هوية الشعب الأردني المضياف. منتقداً بشدة الهجوم على هذا الإدراج، فيصف منتقديه بـ"المتنمرين" الذين يفتقرون إلى فهم السياق التربوي. ويرى أن الأغنية الشعبية تحمل قيمًا وطنية واجتماعية، وتعزز الانتماء.

نقد تربوي للمناهج- قصيدة "أنا وليلى": يقدم الكاتب نقدًا تربويًا حادًا لإدراج قصيدة "أنا وليلى" في منهاج اللغة العربية الفلسطيني. يرى أن القصيدة غير صالحة تربويًا بسبب تصويرها للحب كتجربة مدمرة، وتحقيرها للذات، مما قد يؤثر سلبًا على نفسية الطلاب. ويقترح معايير لاختيار النصوص التعليمية، تشمل تعزيز الذوق الجمالي، وتنمية التفكير النقدي، وربط الطالب بثقافته. كما ينتقد افتقار المناهج الفلسطينية إلى تحكيم علمي وتربوي صارم.

الغناء كأداة تعليمية: يطرح الكاتب فكرة استخدام الأغاني في التعليم، مستندًا إلى تجربته في استذكار بعض قواعد اللغة من أغاني أم كلثوم، وتحديدا قصيدة "أراك عصيّ الدمع". ويقترح تدريس النحو والبلاغة عبر الأغاني الراقية، لأنها تجمع بين الجمال الفني واللغوي، وتعزز الذكاء الموسيقي الفطري.

السياق الثقافي والاجتماعي: يأتي الكتاب في سياق مضطرب سياسيًا واجتماعيًا، حيث يشير الكاتب إلى الحروب والأزمات التي يعيشها العالم العربي وفلسطين والحرب على غزة، وفي هذا السياق، يصبح الغناء ملاذًا إنسانيًا يعزز الأمل والصمود، مما يعكس رؤية إيجابية للفن كوسيلة لمواجهة اليأس. الكتاب يعكس أيضًا الصراع بين الحداثة والتراث. ينتقد الكاتب تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الفن، مثل تقطيع أغاني أم كلثوم إلى مقاطع قصيرة، مما يفقدها عمقها. كما ينتقد تغير الذائقة الجماهيرية، حيث أصبح الجمهور أقل تقديرًا للفن الأصيل. هذا الصراع يظهر أيضًا في نقده للمناهج التعليمية، التي يرى أنها تفتقر إلى التوازن بين الحفاظ على التراث وتلبية احتياجات الجيل الجديد.

أسلوب الكاتب

1. الشاعرية والعاطفية: يتميز أسلوب فراس حج محمد بالشاعرية والحميمية. ولغته غنية بالصور البلاغية، هذه اللغة تجعل الكتاب قريبًا من القارئ، حيث يشعر وكأنه يشارك الكاتب تجربته الشخصية.

2. النقد الحاد والمنطقي: في نقده للمناهج التعليمية، يظهر الكاتب أسلوبًا نقديًا حادًا، لكنه مدعوم بحجج منطقية. على سبيل المثال، يوضح لماذا تُعد قصيدة "أنا وليلى" غير صالحة تربويًا من خلال معايير واضحة، مما يجعل نقده مقنعًا.

3. العمق الثقافي: يستشهد الكاتب بشعراء وكتاب مثل حسان بن ثابت، وأحمد رامي، ومحمود درويش. يعزز هذا من عمق الكتاب ويظهر سعة اطلاع الكاتب.

أهمية الكتاب:

1. إحياء التراث الغنائي: يساهم الكتاب في إعادة تقديم الغناء العربي كجزء من الهوية الثقافية، مع التركيز على أيقونات مثل أم كلثوم وفيروز وسميرة توفيق.

2. نقد تربوي بناء: يقدم الكتاب رؤية نقدية للمناهج التعليمية، مما يجعله مرجعًا لصانعي السياسات التربوية.

3. ربط الفن بالتعليم: فكرة استخدام الأغاني في التعليم تُعد إضافة مبتكرة، يمكن أن تُلهم تطوير المناهج.

4. البعد الإنساني: التأملات الشخصية حول التجربة الشخصية للكاتب تجعل الكتاب عملاً إنسانيًا يربط بين الفن والحياة.

التأثير المحتمل

يمكن أن يكون للكتاب تأثير كبير في الأوساط الأدبية والتربوية:

في الأدب: يُعيد الكتاب الاعتبار للغناء كجزء من الإبداع الأدبي، مما قد يشجع الشعراء والكتاب على استكشاف هذا المجال.

في التعليم: نقد الكاتب للمناهج قد يدفع إلى إعادة تقييم النصوص التعليمية، خاصة في فلسطين.

في المجتمع: الكتاب يعزز الوعي بأهمية التراث الغنائي، مما قد يشجع الجمهور على العودة إلى الفن الأصيل.

الخاتمة

"الصوت الندي- تأملات في الأداء والأغاني" عمل نقدي ثقافي مميز يعكس شغف فراس حج محمد بالغناء والشعر، ويقدم رؤية عميقة حول دورهما في تشكيل الهوية الثقافية. من خلال تأملاته الشخصية ونقده التربوي، ينجح الكتاب في ربط الفن بالحياة والتعليم، مما يجعله إضافة قيمة للأدب العربي المعاصر. يُعد الكتاب دعوة لإعادة تقدير التراث الغنائي والتفكير في إصلاح المناهج التعليمية، مع الحفاظ على البعد الإنساني الذي يجعل القارئ يشعر بالقرب من الكاتب.