تدوين- أسماء المغربي

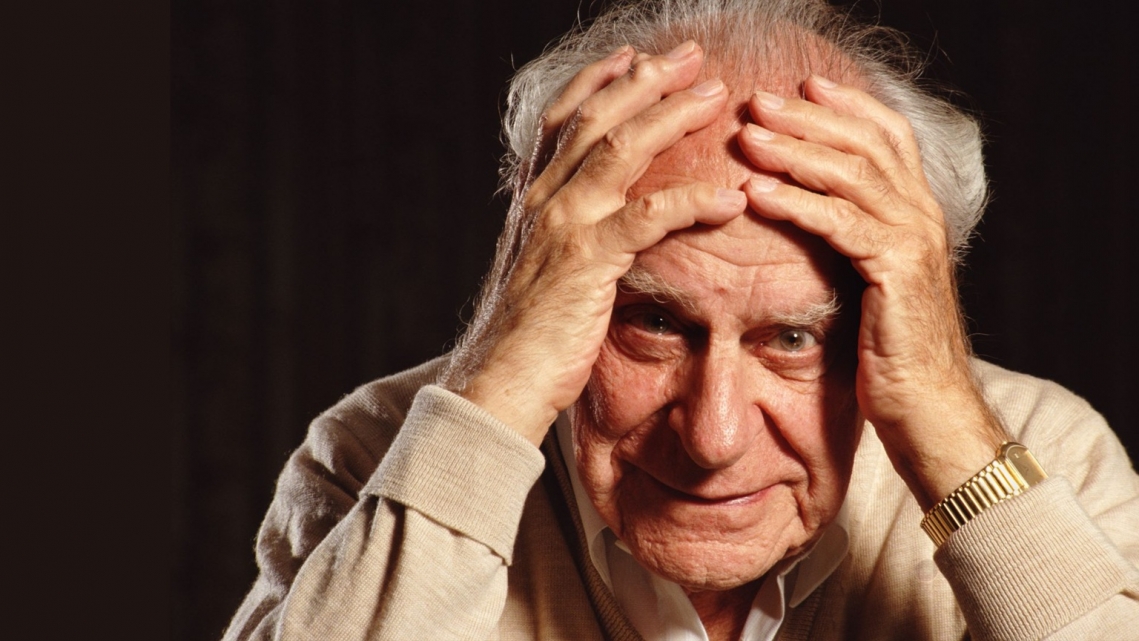

يعود اسم الفيلسوف النمساوي-البريطاني كارل بوبر (1902-1994) إلى صدارة المشهد الفلسفي في فرنسا، وذلك مع صدور ترجمتين فرنسيتين جديدتين وكاملتين لكتابيه الأكثر شهرة وتأثيراً: "المجتمع المفتوح وأعداؤه" و"سعي لم ينتهِ، سيرة ذاتية فكرية". وقد صدرت كلتا الترجمتين عن دار "لي بيل ليتر" في باريس عام 2025. وأنجز ترجمة الكتاب الأول ديدييه دلسار، وقدم لها الفيلسوف وأستاذ الفلسفة السياسية آلان بوييه، بينما تولّت رُنيه بوفريس وميشيل بوين-بودان ترجمة السيرة الفكرية. ولا يمثل هذا الصدور المزدوج مجرد استعادة لأعمال كلاسيكية، بل هو استحضار قوي لاهتزازات القرن العشرين، وبعث لأسئلة الحرية، والعقل، والديمقراطية في وقت تبدو فيه هذه القيم مهددة على نحو متزايد، سواء من قبل الأنظمة الاستبدادية التقليدية أو من داخل المجتمعات الليبرالية نفسها.

كارل بوبر: ما وراء فلسفة العلم

لطالما اختُزل فكر كارل بوبر، الذي كان مهتماً بالعلم حتى الثمالة، في نطاق فلسفة العلوم ومنهجية "القابلية للتفنيد". غير أن ترجمة سيرته الذاتية، التي نُشرت أصلاً عام 1976، تُظهر بجلاء أن مسيرته الفكرية والإنسانية كانت مطبوعة بـ"الهمّ السياسي". ولد بوبر في فيينا عام 1902 لأسرة مثقفة من أصول يهودية، وتميّز بروح قلقة مهمومة بالبحث النقدي عن الحقيقة. بعد اهتمامات مبكرة بالموسيقى والرياضيات والفيزياء، وجد ميدانه الطبيعي في الفلسفة. بعد حصوله على الدكتوراه عام 1928، قادته مساراته الأكاديمية الصعبة إلى المنفى في نيوزيلندا عام 1937، فراراً من صعود النازية. وهناك، في قلب الحرب العالمية الثانية، وضع كتابه التأسيسي: "المجتمع المفتوح وأعداؤه".

العقلانية النقدية والبحث عن الحقيقة

استقر بوبر لاحقاً في بريطانيا وكرّس نفسه لتأسيس ما أسماه "العقلانية النقدية"؛ أي الإيمان بالعقل لا كجهاز معصوم، بل كقوة نقدية تتغذى من الخطأ ومن قابلية المعرفة للتفنيد. فبوبر، الذي توفي في لندن عام 1994، كان صارماً تجاه الخطاب الغامض، ومتشدداً ضد العقائديين والمتنبئين بنهاية العالم، إيماناً منه بأن أي معرفة -علمية أو اجتماعية- هي معرفة تقريبية قابلة للتجاوز والدحض، وهي فكرة تأثر بها بلقائه مع أينشتاين حول النسبية. كتابه "المجتمع المفتوح وأعداؤه"، الذي صدر للمرة الأولى في لندن عام 1945، اعتُبر منذ صدوره "بياناً فلسفياً للحرية" في مواجهة النزعات الشمولية، وصار نصاً تأسيسياً في الفلسفة السياسية الحديثة.

وقد كتب بوبر هذا العمل في لحظة كان فيها العالم يعيش مأساة الحرب العالمية الثانية وصعود الأنظمة التوتاليتارية، وكان هدفه الجوهري الدفاع عن الحرية والعقل ضد كل أشكال الحتمية التاريخية والفكر المغلق الذي يرى في مسار التاريخ قانوناً لا يمكن تغييره.

أسس النقد البوبيري: التاريخانية وأعداء الحرية

رأى بوبر أن أعداء المجتمع المفتوح ليسوا فقط الديكتاتوريين، بل أيضاً بعض "عمالقة" الفلاسفة الذين، من حيث لا يدرون، مهّدوا فكرياً للتوتاليتارية في وجوهها النازية، والفاشية، والشيوعية. هؤلاء الثلاثة هم: أفلاطون، وهيغل، وماركس. هؤلاء، بحسب بوبر، أسّسوا لذهنية "المجتمع المغلق" القائمة على الإيمان بوجود قوانين ضرورية للتاريخ أو للطبيعة تبرر إخضاع الفرد للجماعة أو للدولة.

أفلاطون: المُنظّر الأول للمجتمع المغلق

في الجزء الأول من الكتاب، قدم بوبر قراءة نقدية حادة لنصوص أفلاطون، مؤكداً أنه أول من نظّر للنظام المغلق الذي تُلغى فيه حرية الفرد لمصلحة الطبقات والتراتبية الصارمة. ففي قراءته "للجمهورية"، رأى بوبر أن أفلاطون انحرف عن إرث سقراط الإنساني القائم على الحوار والنقد الذاتي، وبدلاً منه أسس لنظام يقوم على قمع الفرد باسم الخير العام. فالعدالة عنده ليست مساواة بل "انسجام مفروض" حيث يعرف كل فرد "مكانه" داخل الهرم الاجتماعي. أما الفيلسوف-الملك، فهو وحده من يملك الحقيقة وله أن يخفيها أو يستخدمها كما يشاء، وتشكل هذه الفكرة نواة الفكر التوتاليتاري الذي تُلغى فيه الحرية وتُصبح الحقيقة امتيازاً للنخبة.

هيغل وماركس: التاريخانية في العصر الحديث

في الجزء الثاني، "هيغل وماركس وتداعياتهما"، حلّل بوبر فلسفتيهما بوصفهما صورتين حديثتين لـ"التاريخانية"؛ أي الإيمان بوجود قوانين حتمية تحكم التاريخ، ما يقود إلى إنكار حرية الإنسان، ومن ثمّ إلى التوتاليتارية. فقد رأى بوبر في نقده لبعض نصوص الفلسفة الحديثة، كما تبدّت في كتابات هيغل وماركس، استمراراً للروح الأفلاطونية القائلة بمجتمع مغلق قائم على السلطة المطلقة للحكماء. هيغل، الذي جعل من التاريخ مسرحاً لتحقيق "الفكرة المطلقة" أو "روح العالم"، حوّل الأحداث إلى تجليات لقوة غامضة لا يمكن للفرد أن يغيّر مسارها. هذا التصور، بحسب بوبر، برر الحروب والإمبراطوريات كـ"مراحل ضرورية" لتحقق الروح المطلق. أما ماركس، الذي أعجب بوبر بإنسانيته ودفاعه عن العدالة الاجتماعية، فقد أخطأ بالقول بـ**"الحتمية التاريخية"** القائمة على صراع الطبقات، حيث تجعل هذه "النبوءة العلمية" الإنسان أسير قانون لا يمكن نقده أو تغييره، نافيةً مسؤوليته الأخلاقية.

الدفاع عن المجتمع القابل للتصحيح

قبل "المجتمع المفتوح"، كان بوبر قد نشر عام 1936 كتاباً صغيراً بعنوان "بؤس التاريخانية"، وضع فيه أسس نقده للفكرة القائلة بإمكانية التنبؤ العلمي بمسار التاريخ. ويرى أن هذه الفكرة خطيرة لأنها تحوّل الفلسفة والسياسة إلى نوع من "النبوءة العلمية"، مبررةً العنف والقهر باسمها.

إن مشروع بوبر الفلسفي انحصر في الدفاع عن العقلانية النقدية، نافياً إمكانية معرفة المستقبل، ومعترفاً باحتمال وقوع الخطأ وضرورة تصحيح الذات باستمرار. فـ"المجتمع المفتوح" هو المجتمع الذي يقبل المراجعة والنقاش والحقّ في الاعتراض، لأنه لا توجد قوانين ضرورية للتاريخ، بل قرارات بشرية قابلة للنقد والتغيير. إن التاريخ بالنسبة لبوبر ليس نتيجة قوانين موضوعية، بل هو محصلة الحريات البشرية المتغيرة. ولعل استهلاله الطبعة الأولى للكتاب بخطبة بيريكليس الجنائزية يؤكد على هذا المنظور الذي يرجع ظهور المجتمع المفتوح إلى اليونان القديمة.

الراهنية الفلسفية للترجمة الجديدة

في مقدمة الترجمة الفرنسية الأولى والمختصرة للكتاب عام 1979، كتب بوبر: "إن هدف هذا الكتاب هو الدفاع عن الحرية والديمقراطية. أعلم تماماً ما يهددهما من صعوبات، ولكنّهما يظلان أملنا الوحيد". هذه الكلمات تكتسب اليوم راهنية قصوى.

تأتي هذه الترجمة الجديدة والكاملة -التي تقع في 800 صفحة- لتعيد للنص حيويته الأصلية، وتقدّم بوبر كـ "مفكّر معاصر" لا كمؤرخ للفكر، فضلاً عن تصحيح هنّات وأخطاء الترجمات الأولى وتقديم حواشي وشروح دقيقة. هذه العودة المدوية لأطروحات الفيلسوف تُعدّ ضرورة فكرية في عالم يشهد أزمات شبيهة بتلك التي ألّف فيها بوبر عمله: أزمة الهوية وصعود الشعبوية وانهيار الثقة بالعقل وتراجع الإيمان بالعلم والحرية.

إن إعادة تقديم بوبر اليوم في ترجمة كاملة ودقيقة تمثل حدثاً ثقافياً يعيد تنشيط المرجع الأساسي للدفاع عن الفكر الليبرالي النقدي في مواجهة النزعات المغلقة، سواء كانت دينية، قومية، أو أيديولوجية. ويجب الإشارة إلى أن الجدل حول الكتاب لم يتوقف منذ صدوره، حيث اعتبر العديد من المفكرين قراءة بوبر لأفلاطون وهيغل وماركس جائرة أو متحيزة، مثل وصف الفيلسوف الألماني-الأميركي والتر كوفمان لقراءة هيغل بأنها مضللة، أو رأي إريك فوغلين بأنها "أيديولوجيا مضادة للأيديولوجيا". غير أن سؤاله عن القيم المهددة يظل نقطة الانطلاق لأي نقاش جدي حول مستقبل الديمقراطية.