تدوين- أسماء المغربي

"بيروت المدمرة: أي شرق هذا الذي يصفه شاتوبريان؟" كانت تلك الكلمات التي خطّها الصحفي الفرنسي معبرة وصادمة، وهو يقف على أنقاض وسط بيروت إبان الحرب الأهلية الرهيبة في عامي 1975 و1976. لقد رأى في الخراب ما يذكره بـ"الشرق الذي وصفه شاتوبريان". هذه الافتتاحية المؤثرة، التي استهل بها إدوارد سعيد مقدمة عمله الرائد "الاستشراق: المفاهيم الغربية للشرق" في عام 1978، كانت أبلغ توصيف للصورة المنقوشة والراسخة التي شكّلها المستشرقون الأوروبيون، والتي أصبحت لقرون عدسة أوروبا الوحيدة للنظر إلى العالم العربي والإسلامي.

ذلك "الشرق" الذي استحضره الصحفي ليس إلا خيالاً قاتماً رسمه الشاعر الفرنسي فرانسوا رينيه دو شاتوبريان، أحد قادة تيار الرومانسية في بداية القرن التاسع عشر. ففي كتابه "الطريق من باريس إلى القدس"، لم يخفِ شاتوبريان ازدراءه الشديد للعرب، حتى وصف سكان بعض المدن بأنهم "ليسوا شعوباً بل قطعان".

لم يكن شاتوبريان مجرد حالة استثنائية؛ بل كان جزءاً من تيار استشراقي متكامل التفاصيل، يغذّيه مزيج من الدوافع الدينية والعرقية. فمنذ منتصف القرن التاسع عشر وحتى أواخره، سارت الأبحاث الاستشراقية الأكاديمية في توافق تام مع الأجندات العسكرية للإمبراطوريات الأوروبية، حيث تقاطعت "المعرفة" حول الشرق مع المصالح الاستعمارية. كان الاستشراق، في جوهره، الأداة الفكرية لتبرير السيطرة العسكرية والثقافية.

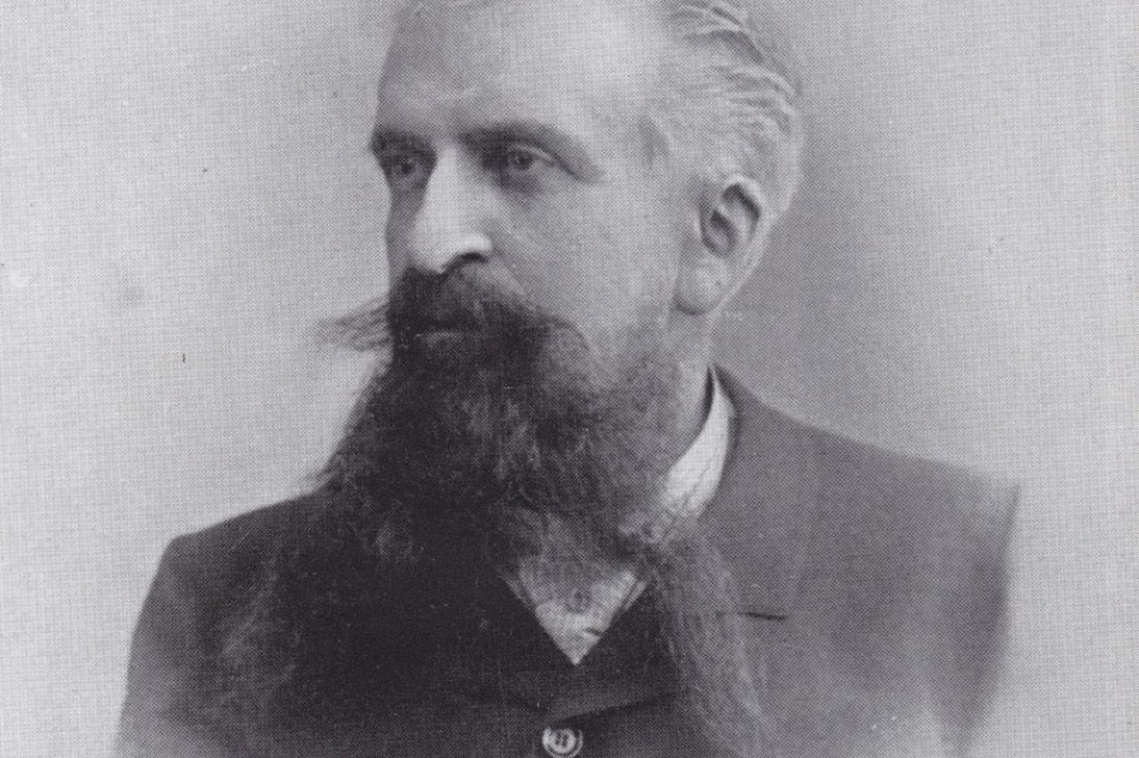

الرجل الذي سبح ضد التيار: غوستاف لوبون في مواجهة التعصب

في خضم هذه الموجة المحمومة من الكتابات التي غلبت عليها المغالاة والتعصب ضد التاريخ الإسلامي وتأثيره في أوروبا، ظهر صوت مختلف جذرياً. كان هذا الصوت يخص عالم الاجتماع والأنثروبولوجيا الفرنسي غوستاف لوبون (Gustave Le Bon)، الذي نشر كتابه "حضارة العرب" عام 1884. لقد وقف لوبون في الضفة المقابلة، متبعاً خطاً معاكساً تماماً لجمهور المستشرقين الذين سعوا إلى إنكار أو التقليل من فضل الحضارة العربية الإسلامية على أوروبا وبقية العالم.

شخصية جدلية وموسوعية

إن سيرة غوستاف لوبون، الطبيب المتخصص لاحقاً في علم النفس وعلم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وصاحب كتاب "سيكولوجية الجماهير" الأشهر عالمياً، هي بحد ذاتها حالة فريدة ومثيرة للجدل. فقد كان هذا المفكر مناهضاً للاستعمار في موقفه المعلن، ولكنه في الوقت ذاته، ألهم الزعيم الفاشي بينيتو موسوليني بتحليلاته عن سيكولوجية الجماهير. وقد وصفه معهد ذاكرة النشر المعاصر الفرنسي بأنه "شخصية متناقضة ومثيرة للجدل، مناهضة لرجال الدين والاستعمار، ومع ذلك يتمسك بالتسلسل الهرمي في مراحل تطور الحضارات المختلفة".

مهما كان التقييم الشامل لمنظوره، لا يمكن لأي متابع غربي إنكار القيمة المعرفية التي أضافها لوبون للمكتبات العلمية الأوروبية. وظل كتابه "حضارة العرب" لزمن طويل شهادة يتيمة وشجاعة، تقف في وجه تيار المستشرقين الذين دأبوا على احتقار فضل الحضارة العربية والإسلامية.

ظل الاستعمار: حين تحولت الأكاديميا إلى أداة للهيمنة

لفهم أهمية ما فعله لوبون، لا بد من العودة إلى سياق الخطاب الاستشراقي المسيطر. لقد كان معظم عمل المستشرقين، وخاصة الفرنسيين منهم (حيث كانت فرنسا مركز الاستشراق الأكاديمي)، جزءاً لا يتجزأ من المشروع الاستعماري الغربي للاستيلاء على المشرق والمغرب الإسلاميين عسكرياً وثقافياً.

وبهذا الصدد يشير إدوارد سعيد إلى أن الاستشراق يجب أن يُفحص كـ "خطاب"؛ خطاب مكّن الثقافة الأوروبية من إدارة شؤون الشرق بعد عصر التنوير، في كافة المجالات السياسية والعسكرية والأيديولوجية والعلمية. لقد احتكر هذا الخطاب مجالات البحث، بحيث أصبح من الصعب على أي شخص "التفكير أو العمل بصدد الشرق دون أن يأخذ في حسبانه القيود التي يفرضها الاستشراق".

والخلاصة، كما يراها سعيد، هي أن أوروبا رسّخت قوتها وهويتها من خلال وضع ذاتها في مقابل الشرق كذات بديلة ودونية.

إرنست رينان: ذروة التعصب الأكاديمي

كان أغلب المستشرقين في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين، يتحركون ضمن مربع تتوسطه علوية الحضارة الأوروبية المسيحية. لكن المستشرق الفرنسي إرنست رينان كان الأكثر تعصباً في هذا المجال.

في محاضرته الشهيرة بعنوان "الإسلاموية والعلم" التي ألقاها في جامعة السوربون عام 1883، ذهب رينان إلى حد اعتبار أن الثقافة الإسلامية لم تخلف سوى الجمود الفكري، وأنها غير قادرة على إنتاج العلوم. والأدهى من ذلك، أنه سعى إلى نفي الفضل تماماً عن العرب والمسلمين في مسار تطور العلوم، بل نسب ما حدث من تقدم علمي في فترات الخلافة الإسلامية المبكرة إلى الفرس الذين أخذوا العلوم عن المسيحيين الفارين من القسطنطينية.

يقول رينان في مقتطف من محاضرته: "كل من لديه ولو قدر ضئيل من المعرفة بشؤون عصرنا، يدرك بوضوح التخلف الراهن للدول الإسلامية، وانحطاط الدول التي يحكمها الإسلام، والانعدام الفكري للأعراق التي تستمد ثقافتها وتعليمها من هذا الدين وحده". وبغية ترسيخ نظريته، ادّعى أن الحركة الفكرية ذات الطابع الدنيوي لم تظهر إلا بعد سيطرة بلاد فارس حوالي عام 750 للميلاد، وأن المسيحيين النساطرة كانوا الملمين بالعلوم اليونانية والفلسفة.

كان هذا الخطاب، الذي يقوم على دائرتين: دينية وأخرى عرقية، يهدف إلى إعادة كتابة التاريخ العربي والإسلامي وفق نظرة علوية، بلغت حد محاولة نفي مسارات التطور الفكري والإنتاج العلمي الممتد على مدى قرون. هذه النظرة كانت هي الخلفية الفكرية التي قادت الدول الأوروبية نحو استعمار جزء كبير من جنوب العالم، بذريعة نشر "التمدن" و "الحداثة".

غوستاف لوبون: الموسوعي الذي أبهرته حضارة العرب

في خضم هذا الزخم السلبي والعدائي للاستشراق، برز غوستاف لوبون كأحد أعظم العقول الغربية في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين، ليقوم بما يشبه الإنصاف المجلجل للعرب وحضارتهم.

إن سيرة لوبون، الذي توفي عام 1931، هي سيرة موسوعي حقيقي. فقد تخصص في الطب، ثم انخرط بعمق في مجالات علم النفس والاجتماع والأنثروبولوجيا. وقد مكّنته قدراته الفكرية من ربط علاقات اجتماعية واسعة مع صفوة المجتمع الفكري والأدبي في باريس، حيث كان منزله ملتقى لكبار الشخصيات والعلماء.

رحلات الشرق: مرآة كشفت الحقيقة

توجه اهتمام لوبون في ثمانينيات القرن التاسع عشر نحو دراسة حضارات الشعوب الشرقية، مدفوعاً بإيمانه بأن المجتمعات تُدرس كـ كائنات حية في طور النمو، تمر بمراحل تطور متشابهة. هذا التوجه العلمي المتزن قاده إلى رحلات استكشافية إلى الشرق والمغرب الإسلاميين.

بين عامي 1880 و 1881، زار لوبون الجزائر والمغرب وتونس، ثم انتقل إلى المشرق ليجوب دمشق وبيروت والقدس وأريحا والقاهرة وتركيا. كانت هذه الرحلات بمثابة مرآة حقيقية عاين فيها الحضارة العربية الإسلامية بعين الباحث وليس بعين المستعمر أو المتعصب.

"حضارة العرب": إقرار بالعظمة وتفنيد للادعاءات

كانت زيارات لوبون إلى المنطقة إحدى الركائز الأساسية التي قام عليها كتابه "حضارة العرب" الذي نشره عام 1884. وضح لوبون أن سبب كتابته للمؤلف هو أن الحضارة العربية، التي امتدت على مدى قرون وسيطرت على أقطار شاسعة من المحيط الأطلسي إلى المحيط الهندي، لم تلقَ الاهتمام الكافي بالدراسة رغم عظمتها.

قدم لوبون شهادة ناصعة للإقرار بأثر هذه الحضارة، مبيّناً أن تأثيرها في أوروبا لم يكن مجرد إضافة عابرة، بل كان تحولاً جذرياً. يقول غوستاف لوبون بوضوح لا لبس فيه:

"كلما أمعنّا في دراسة حضارة العرب وكتبهم العلمية واختراعاتهم وفنونهم، ظهرت لنا حقائق جديدة وآفاق واسعة، وسرعان ما رأينا أن العرب أصحاب الفضل في معرفة القرون الوسطى لعلوم الأقدمين، وأن جامعات الغرب لم تعرف لها، مدة خمسة قرون، موردًا علميًّا سوى مؤلفاتهم، وأنهم هم الذين مدّنوا أوروبا مادة وعقلًا وأخلاقًا، وأن التاريخ لم يعرف أمة أنتجت ما أنتجوه في وقت قصير، وأنه لم يفُقهم قوم في الابتداع الفني."

لقد فصّل لوبون في تأثير الحضارة العربية الإسلامية في مجالات العلم والأدب والأخلاق على أوروبا. وبيّن أن إدراك هذا الأثر يتطلب تخيّل حال أوروبا قبل أن تتعرف على ما خلّفه العرب والمسلمون. قدم دليلاً تاريخياً قاطعاً، مشيراً إلى أن في القرنين التاسع والعاشر الميلاديين، كانت الحضارة الإسلامية في الأندلس في ذروة عظمتها، بينما كان رجال الدين المسيحيون، الذين وصفهم لوبون بـ "الجهّال"، يقرأون كتب المسلمين بـ "خشوع كبير".

وكشف لوبون دور العرب كـ جسر معرفي للعالم القديم، حيث دخلت العلوم إلى أوروبا من إسبانيا وصقلية وإيطاليا، وتحديداً بعد أن بدأ مكتب للمترجمين في طليطلة منذ عام 1130م بنقل أهم كتب العرب إلى اللغة اللاتينية. لم يقتصر الأمر على مؤلفات العلماء العرب كالرازي وابن سينا وابن رشد، بل شملت ترجمة كتب اليونان التي كان المسلمون قد ترجموها إلى لغتهم.

"حضارة العرب": درّة يتيمة في وجه تيار التحقير

كانت زيارة لوبون لأجزاء من العالم الإسلامي تتزامن مع سيطرة فكرة مركزية الحضارة الأوروبية على الفكر الغربي، وهي فكرة انحرفت عن مبادئ عصر الأنوار. لكن لوبون، الذي بدا مفتوناً بالمعالم التي زارها، لم تصبه "لوثة" المركزية الأوروبية.

لقد نقل لوبون حياة الشعوب المسلمة التي زارها بطريقة مناقضة تماماً لما نقله إرنست رينان المعاصر له. ففي وصفه لبساطة الفلاحين في صعيد مصر، انبهر لوبون ببساطة حياتهم وقدرتهم على العيش بنفقات زهيدة. كما انبهر بعطاء النيل وخصوبة الأرض على ضفافه، مقارناً إياها بالأراضي الفرنسية.

وفي وصفه للمعمار الإسلامي، خاصة جامع عمر في القدس، أفرد له وصفاً شاعرياً وساحراً، قائلاً:

"ويتلألأ ذلك البناء الجميل كالحجارة الكريمة حين تلقي الشمس أشعتها على جامع عمر، فتكتسب باحة الجامع منظرًا سحريًّا خياليًّا لا عهد لجوانب المباني الأوروبية الداكنة بمثله..."

كما اعتبر دمشق مركز الشرق الذي لم تؤثر فيه أوروبا بعد، وأنها أفضل مكان لمن يريد دراسة المجتمع الإسلامي والرجوع إلى منبع التاريخ، متمتماً في وصف سحرها:

"وقد خُيّل إليَّ حينما كنت جالسًا في إحدى المقاهي العربية بدمشق، وكنت أتأمل أولئك الناس من خلال دخان أرجيلتي... أن قدرة ساحرة نقلتني فورًا، ولساعة، إلى بيئة حاوية لأمم آسيا في غابر الأزمان."

جدلية التطور الهرمي ونقد المركزية

رغم أن لوبون اكتسب سمعة مستحقة في العالم العربي كـ منصف للحضارة الإسلامية، فإن رؤيته لم تكن بمنأى عن النقد الغربي. يشير باحثون إلى أن منظوره كان محكوماً بإطار تطوري هرمي للحضارات، كان شائعاً في أواخر القرن التاسع عشر. هذا الإطار يضع الحضارات في سلم تقدم متدرج، ويرى بعضها في مراحل "الطفولة" أو "النضج" أو "الشيخوخة" الحضارية.

هذا المنظور، حتى وإن أظهر إعجاباً بالشرق، أبقى أوروبا في قمة الهرم التطوري، وهو ما يمثل نزعة مركزية أوروبية ضمنية.

كما أن أعماله الأخرى، وخاصة "سيكولوجية الجماهير"، تعرضت للنقد لأنها أسست لفكرة السلوك الجماهيري المنقاد عاطفياً والخاضع للعدوى النفسية، وهي أفكار استخدمتها لاحقاً أنظمة سلطوية وفاشية لتبرير التلاعب بالرأي العام. وهذا ما دفع معهد الذاكرة للنشر المعاصر في فرنسا لوصفه بـ "الشخصية المتناقضة" التي ألهمت موسوليني رغم معارضته للاستعمار.

ومع ذلك، يظل كتاب "حضارة العرب" شهادة نادرة وجريئة داخل البيئة الاستشراقية الفرنسية، حيث قدم إقراراً صريحاً بالفضل العلمي والفني والأخلاقي للحضارة الإسلامية في نهضة أوروبا. كان غوستاف لوبون بكلماته ورؤاه، بمثابة الصدمة التي هزّت الأعمدة الأكاديمية للتعصب الغربي، وقلبت النظرة التقليدية لأوروبا إلى الحضارة التي كانت، لقرون، منارة العالم.