تدوين-د. إيهاب بسيسو

إن العمل على تحرير الألم من سطوة الصمت، يعني منحه القدرة على الشهادة، والقابلية لأن يكون مرآة حية للذاكرة، وذلك ضمن جهود صون الهوية من سياسات المحو وضمن مساعي تكريس الحق في الذاكرة والحق في العدالة، ولعل عمليات توثيق الألم تاريخياً وتدوينه في السجلات والأراشيف والتقارير، والتي دأبت لاحقاً مختلف مؤسسات العمل الإنساني والحقوقي المتخصصة على تسجيله، يندرج في سياق تدوين وحفظ التجربة الإنسانية من النسيان، ما أتاح فرصاً نوعية للمؤرخين والباحثين على الغوص في تفاصيل الأحداث وإعادة إنتاج المعنى من فصول الماضي عبر قراءات تاريخية ونقدية وأرشيفية.

إضافة إلى ذلك، فإن القدرة الإبداعية الكامنة في النفس البشرية، واصلت هي أيضاً فعل التوثيق من خلال التعبير عن طبيعة الألم وتداعيات التجربة الذاتية أو المنقولة عبر الأجيال، ما أضاف بُعداً هاماً لمفهوم الذاكرة، ودورها وكيفية مأسستها وطنياً وثقافياً وعالمياً.

الذاكرة والتاريخ الإبداعي

لا يمكن النظر إلى رواية "عائد إلى حيفا" لغسان كنفاني، أو لوحة "سنرجع يوماً" لاسماعيل شموط، أو شخصية "حنظلة" في لوحات ناجي العلي، أو قصيدة "سجل أنا عربي" لمحمود درويش، وغيرها من الإبداعات الفلسطينية المختلفة، في الشعر والرواية والقصة والسينما والمسرح والموسيقى، باعتبارها أعمالاً إبداعية في سياق التاريخ الثقافي الفلسطيني الحديث فحسب، بل محطات أساسية لفهم الواقع والتاريخ السياسي والذاكرة والهوية، وذلك من خلال تأمل ودراسة تلك المخرجات الأدبية والفنية، والتي حاورت لحظة النكبة التاريخية بكل تداعياتها ومآسيها الانسانية، لتضيف بعداً جديداً لفهم المأساة التي حلت بالشعب الفلسطيني في عام 1948، ولتشكل مدخلاً تحفيزياً نحو قراءة التاريخ بعين المُستَعمَر المُقاوِم، وليس المُستَعمِر المدجج بكل آدوات المحو والإبادة.

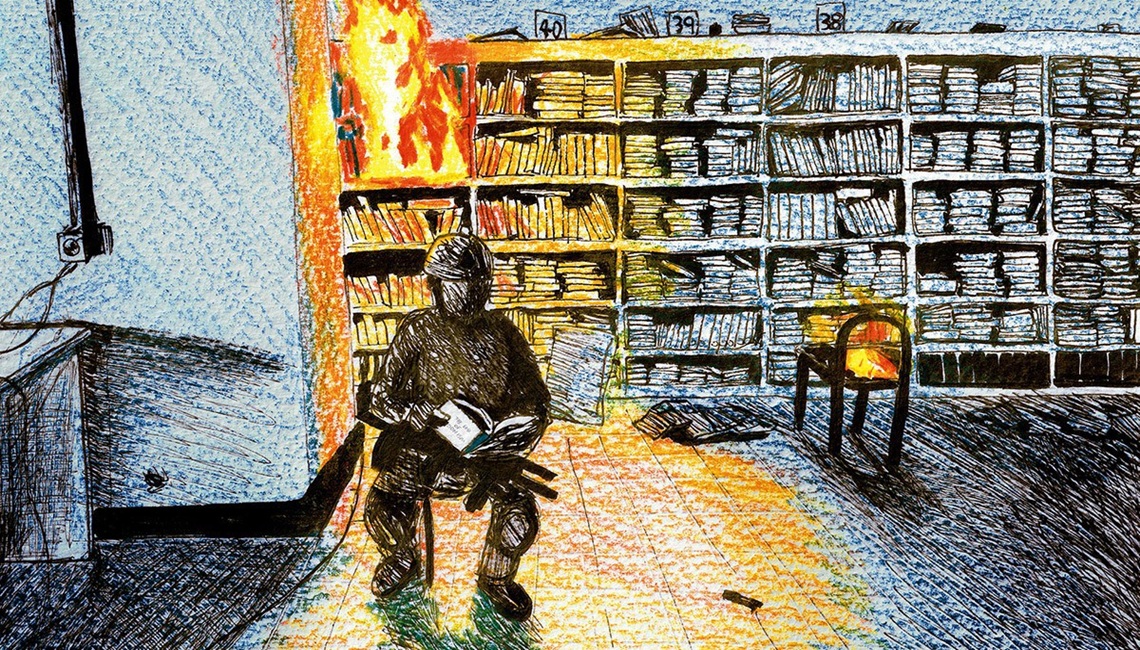

من خلال هذا المدخل، يمكن القول بأن الأعمال الإبداعية تشكل في سياقها العام ما يمكن وصفه بالأرشيف الإبداعي للتاريخ، والذي بإمكانه الإفصاح عن الكثير من التفاصيل الانسانية، في سياق التعبير عن الذات والمجتمع، مما يؤسس لبنية الذاكرة الثقافية ويعزز من دور سردية المُستَعمَر المقاوِم في التعبير عن ذاته في مواجهة سياسات الإبادة والمحو، القائمة على استهداف الإنسان والمكان على حد سواء.

ولعل استمرار سياسات الإبادة الاستعمارية في فلسطين، قد دفعت الشعب الفلسطيني – عبر عقود طويلة من النضال والصمود - إلى تطوير أدوات التوثيق الفعلي لمحاولات المحو المستمرة، بحيث أصبحت الثقافة جزءاً أصيلاً من حالة التوثيق والمقاومة. في هذا السياق، اتسع مفهوم التوثيق نفسه، بحيث لم يعد محصوراً في طبيعة الممارسات المهنية أو التقنية، بل غدا أكثر عمقاً من ذلك، حيث أصبح يمثل نداءات أخلاقية ووجودية، تتصدى لماكينات المحو الاسرائيلية، الساعية إلى تفريغ المكان وقتل الانسان ومحو الأثر وتزييف التاريخ.

الأعمال الإبداعية تشكل في سياقها العام ما يمكن وصفه بالأرشيف الإبداعي للتاريخ، والذي بإمكانه الإفصاح عن الكثير من التفاصيل الانسانية، في سياق التعبير عن الذات والمجتمع.

ضمن هذا الاتساع في مفهوم التوثيق، برزت العديد من الأعمال الفنية والأدبية الفلسطينية، ضمن حالة مستمرة مما يمكن تسميته "التوثيق الإبداعي" لاستعادة صوت الضحية من ضجيج الموت وفعل الإفناء، ومنحها القدرة على رواية تجربتها ضمن فضاءات معرفية مختلفة، كذواتٍ فاعلةٍ وناطقةٍ بالتاريخ والهوية والمعنى، قادرة على إنتاج فضاءات معرفية وبصرية/جمالية، مؤثرة في بينة التاريخ، والذاكرة، والفعل السياسي-الثقافي، الأمر الذي جعل من فعل التوثيق ببعديه الفعلي/ الإحصائي والفني/ الإبداعي فعل مقاومة ضد مختلف أشكال المحو واحتكار السردية استعمارياً، وذلك عبر الإصرار على أرشفة اللحظة الدامية وما بعدها، من خلال توثيق المأساة وصور الحياة المستمرة، الساعية للتحرر من ويلات الاستعمار والاضطهاد.

التوثيق الإبداعي ومرايا الهوية

يمكن القول إن التوثيق الإبداعي، هو فعل ثقافي تراكمي ومتنوع ومتعدد الأنماط، يعمل على تحويل تفاصيل الواقع اليومي إلى خطابٍ جماليٍّ يدمج بين الوثيقة والفن، معبراً عن مساحات مختلفة من الإبداع لإعادة سرد الحدث من داخل التجربة المعاشة، لا من خلال منظورٍ خارجي تعكسه توجهات سياسية أو ثقافية أو اجتماعية مغايرة. في هذه الحالة، تصبح كل من الصورة، والقصيدة، واللوحة، والقصة والرواية والمشهد الرقمي، أدوات محورية لإنتاج شهادات إبداعية تتجاوز ملامح الشكل الإبداعي الفنية إلى عمق المعنى، الذي تنتجه الشهادة نفسها عبر رموزها وتأويلاتها الفنية.

وقد يمكن رؤية تمثلات التوثيق الإبداعي في أربعة أبعاد رئيسية، تتمثل في أولاً: البعد المعرفي، القادر على تحويل الحدث إلى معرفة تاريخية، قابلة للتحقق، وثانياً: البعد الجمالي- الفني، من حيث استخدام وتوظيف الرموز والألوان واللغة والإيقاعات الصوتية لتأطير الحالة في شكلٍ فنيٍّ قابلٍ للتداول والانتشار، ثم ثالثاً: البعد الأخلاقي: القائم على احترام صورة وكرامة الضحية أمام كل محاولات التشويه والتزوير والمحو، ورابعاً البعد السياسي: المتمثل في مواجهة الرواية الاستعمارية بخطابٍ بديلٍ، يُثبِّت وجود الضحية كفاعلٍ سردي مُقاوِم.

إن الحالة الفلسطينية المعاصرة، وخاصة في غزة منذ 2023، أبرزت مزايا التوثيق الإبداعي باعتباره منظومة مقاومة سردية وشعبية، توظّف الأدب والفن والصورة الفوتوغرافية والمشهد الرقمي لإنتاج أرشيف إنساني وجمالي موازٍ للأرشيف السياسي والقانوني.

التوثيق الإبداعي، هو فعل ثقافي تراكمي ومتنوع ومتعدد الأنماط، يعمل على تحويل تفاصيل الواقع اليومي إلى خطابٍ جماليٍّ يدمج بين الوثيقة والفن، معبراً عن مساحات مختلفة من الإبداع لإعادة سرد الحدث من داخل التجربة المعاشة.

وحيث أن إدوارد سعيد يرى الهوية باعتبارها سرداً أكثر منها كينونة ثابتة، أي أنّها تُبنى وتتشكل من خلال القصّ والتأويل والتراكم السردي والسياسي والثقاقي، فإن كل فنان/ة أو كاتب/ة أو مصور/ة، يساهم بشكل أو بآخر في صياغة هوية سردية جماعية فلسطينية، تتحدى نفي الوجود الفلسطيني على الأرض. وهذا ما قد يفسر أهمية أعمال كل من غسان كنفاني، ناجي العلي، محمود درويش، اسماعيل شموط، تمام الأكحل، ليلى الشوا، سامية حلبي، منى حاطوم، وغيرهم من الرواد والمعاصرين في صياغة ملامح الهوية الفلسطينية المعاصرة، وتمهيد الطريق لأجيال لاحقة من الشباب المبدعين والمبدعات في توظيف الفعل الإبداعي كفعل توثيقي مقاوم، يظهر أيضاً في اليوميات والمذكرات والصور الجماعية، والموسيقى الشعبية والأغاني، باعتبارها استعادات رمزية للوطن، وظفت حتى مشاهد "الخراب" و"الدمار" كي تصبح ضمن حالة التوثيق الإبداعي علامة حضورٍ لا غياب، حين تتحول الأنقاض إلى رموز بقاءٍ وهوية.

ولعل الحالة الغزّية خلال حرب الإبادة، تشكل مثالاً واضحاً على قدرة الإبداع في حفظ السردية الفلسطينية وصون هوية الضحية أمام ماكينات محو ممنهجة، تجاوَزَت حدود القتل المادي إلى محو الرموز الثقافية والمعالم التاريخية. ما قد يشير إلى أهمية الدور الجوهري الذي تؤديه أشكال التوثيق الإبداعي بصرياً، وسردياً، ورقمياً، وأدائياً في إنتاج ذاكرة مُقَاوِمَة، تساهم بشكل فعال في مواجهة أنماط النسيان المنظّم، وحماية السردية الفلسطينية من التشويه والمصادرة والمحو الممنهج.

غزة فضاء جديد للذاكرة الحيّة

لقد أصبحت غزة اليوم أحد أكثر الفضاءات الإنسانية كثافة وحضوراً ومعنى في الذاكرة المعاصرة، ولعل منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة في 2023، أصبحت كلّ صورةٍ ولوحة وشهادةٍ مسجلةٍ وقصةٍ وقصيدةٍ بمثابة وثيقةٍ تاريخية وبصرية، تضاف إلى سجل الذاكرة الثقافية الفلسطينية والعالمية، خصوصاً مع الانهيار الكلي لبنية المكان المادية، جراء استهداف وتدمير مختلف المراكز التاريخية والثقافية والجامعات والمتاحف والمكتبات في غزة، ما دفع الذاكرة لأن تكون فعلاً يومياً، يُبنى في مساحات موازية من الفضاء الرقمي والفني كبديل موضوعي عن الأرشيف المكاني التقليدي، حيث شكَّل حجم الصور والفيديوهات والشهادات، التي بُثَّت باستمرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، نموذجاً حياً لما كان قد أسماه البروفيسور البريطاني أندرو هوسكينز (Streaming Memory) أو "الذاكرة المتدفقة"، أي الذاكرة التي تتشكل في الزمن الحاضر، والتي تُشير في طبيعة تكوينها إلى التحوّل من الذاكرة التقليدية، المؤرشفة والثابتة إلى الذاكرة المتحركة والمستمرة والمتدفقة، التي يتم إنتاجها آنياً عبر مختلف الوسائط الرقمية والمنصات التفاعلية، بمعنى أنها ذاكرة لحظية لا تستحضر الماضي بل تعيد إنتاجه لحظة بلحظة، عبر تدفق اجتماعي ومعلوماتي وفني متواصل من البيانات والصور والشهادات، والقصص والفيديوهات، التي ساهمت في الاستعاضة عن مركزية ودور الأراشيف التقليدية، التي تم تدميرها مكانياً إلى تكوين شبكات متعددة من الأرشيف اللحظي، بحيث أصبح كل حساب شخصي على المنصات التفاعلية وكل هاتف وكل بثّ مباشر بمثابة خزَّان مؤقت للذاكرة الجمعية.

لقد طورت هذه الممارسات الشعبية والعفوية والوطنية آليات الانتقال من مفهوم "الذاكرة المحفوظة" إلى مفهوم "الذاكرة الجارية" ومن الثبات المكاني إلى الحركة المتدفقة، ومن الماضي إلى اللحظة الآنية، عبر أنماط من التوثيق الفعلي واليومي بما يشمل التوثيق الإبداعي متعدد الأشكال.

أصبحت غزة اليوم أحد أكثر الفضاءات الإنسانية كثافة وحضوراً ومعنى في الذاكرة المعاصرة، ولعل منذ اندلاع حرب الإبادة المستمرة في 2023، أصبحت كلّ صورةٍ ولوحة وشهادةٍ مسجلةٍ وقصةٍ وقصيدةٍ بمثابة وثيقةٍ تاريخية وبصرية، تضاف إلى سجل الذاكرة الثقافية الفلسطينية والعالمية.

بهذا المنطق، يمكن القول بأن كل شكل من أشكال الإبداع في غزة قد تحول إلى حالة من حالات التوثيق الحيٍّ للذاكرة، خصوصاً مع استمرار منع قوات الاحتلال دخول طواقم الصحافة الدولية منذ اليوم الأول للإبادة، بهدف الإمعان في محاصرة ونفي وتشويه الرواية الفلسطينية اليومية لفظائع الإبادة، لهذا اكتسب التوثيق اليومي الغزي بُعداً وجودياً بالغ الأهمية، بحيث أصبح فعلاً مقاوِماً عفوياً متعدد الطبقات، تقوم به أطياف واسعة من المصورين/ات الغزيين، والكتّاب، والفنانين/ات، والمعلّمين/ات، والأطفال الذين اندفعوا لتسجيل وقائع عوالمهم اليومية المهددة بالمحو من خلال سرد تجاربهم الخاصة، ما شكل رصيداً هائلاً من الوثائق الإبداعية/ التاريخية، والتي ظهرت عبر شاشات الهواتف المحمولة، التي أصبحت بدورها منصات أولية للذاكرة، تعبر عن حجم الألم الفلسطيني.

إلى جانب ذلك، دأبت الأعمال الفنية والأدبية على لعب أدوار متممة، من حيث التقاط تفاصيل اللحظة الإنسانية وإعادة تدويرها إبداعياً ورمزياً في شكلٍ يجعلها قابلةً للتداول والاستمرار خلال وبعد الحرب. فقد مثلت القصائد واليوميات والسرديات التي دونها الكتاب وكتبها شعراء وشاعرات غزة ما يمكن وصفه "أرشيفاً وجدانياً"، قام بترجمة مآسي الإبادة إلى رموز لغوية تسعى لحفظ الكرامة الإنسانية، حيث لم تعد السرديات أو القصائد مجرد فنون أدبية بل وثائق إنسانية، تعيد للضحايا أصواتهم في مواجهة الصمت.

الأمر الذي كان قد أشار له الشاعر والروائي الغزي ناصر رباح، بعد أيام من الإعلان عن وقف إطلاق النار، من خلال منشور له على صفحته الشخصية على الفيسبوك، في 25 تشرين أول/ أكتوبر 2025: "منذ عامين، لم تمض ليلة دون أكون منشغلاً بكتابة شيء. قصيدة، قصة، مقال صحافي، متابعة نشر في مجلة، مشاركات في كتب جماعية، متابعة ترجمة، تجهيز مقابلة عبر الزووم أو تسجيل صوتي، حاولت أن أكون صوت الناس قبل صوتي الخاص، سكت عن المسكوت عنه إكراماً لهم، وقلت ما يجب قوله بحرأة من حافة الموت، وها قد انتهت الحرب، وأراني تعبت من حرب موازية أرهقتني وأكلت روحي، تعبت، وكم أود أن أغلق هذه الشاشة التي لا تشبع أبداً".

إن تلك الإشارات المهمة التي التي ذكرها ناصر رباح عن تجربته الشخصية خلال حرب الإبادة، تكاد تكون القاسم المشترك بين العديد من الكتاب والشعراء والشاعرات والفنانين والفنانات في غزة، حول العلاقة بين فعل التوثيق وفعل التذكر وفعل الإبداع، وإطلالة ضرورية على بعض من مكونات وتفاصيل الوقت اليومي، الذي كانوا من خلاله يواجهون ماكينة الموت الإبادي بالنص واللوحة والصورة، ومقاطع الفيديو، ضمن حالات مستمرة من التعبير عن الواقع اليومي المعاش في غزة، بين موجات القصف وأحزمة النار المتواصلة وذواتهم المثقلة بالرعب والفقدان والنزوح المستمر، في محاولة لمد جسر من التواصل الإبداعي والإنساني بينهم وبين العالم خارج غزة.

ولعل قصيدة الشاعر والأكاديمي الغزي رفعت العرعير، بعنوان "سـأنجو" والتي كان قد نشرها عبر السوشيال ميديا في عام 2021 بعد إحدى جولات العدوان الدامية على غزة، ثم أعاد نشرها قبل أسابيع قليلة من استشهاده في 6 كانون أول/ ديسمير 2023، من أبرز النماذج على ذلك، حيث تحولت القصيدة إلى رمز عالمي للذاكرة والمقاومة الثقافية، من خلال مشاركة الآلاف من الكتاب والفنانين حول العالم بقراءتها وتسجيلها عبر العديد من اللغات، وقراءتها في مختلف الفعاليات التضامنية مع غزة.

لقد شكلت كتابات الدكتور رفعت العرعير السردية والشعرية نموذجاً بارزاً ضمن سياقات "التوثيق الإبداعي" من خلال مساهمتها في توثيق الحدث وتقديم الذاكرة ضمن توليفة إبداعية، كمرادف للعدالة الرمزية، والتي كان قد أشار لها الفيلسوف الفرنسي بول ريكور في علاقتها مع الذاكرة، باعتبار أن الذاكرة ليست مجرد استحضار للماضي، بل هي أيضاً بحثٌ عن العدالة.

إن التوثيق الإبداعي لجرائم الإبادة في غزة، يسعى ضمن مفرداته المختلفة إلى خلق هذا النوع من العدالة الرمزية، وذلك عبر تثبيت الاعتراف الأخلاقي بالضحايا، وتحويل التجربة الفردية من مأساةٍ صامتةٍ إلى درسٍ كونيٍّ في الكرامة الإنسانية، فكل صورة أو قصيدة أو لوحة تعكس في تكوينها حجم الدمار أو تخلّد قصص الضحايا، تسعى في مضمونها لتقديم حجةً أخلاقية على وجود جريمة، حيث يقوم الإبداع في هذه الحالة بمنح الإنسانية فرصة كي تواجه نفسها من خلال المشاهدة أو القراءة.

ولعل تجربة المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، في إنتاج سلسلة أفلام "المسافة صفر" قد شكلت نقلة نوعية ورائدة على صعيد الاستفادة من زخم وتأثير الصورة السينمائية في عمليات التوثيق الإبداعي من غزة، ونقل الحالة الفلسطيينة والصوت الفلسطيني إلى العديد من المنصات العالمية، عبر المشاركة في مختلف المهرجانات الدولية والحصول على العديد من الجوائز السينمائية. لقد نجح رشيد مشهرواي في ترسيخ علاقة إبداعية متميزة مع المكان، من خلال اختيار تجارب مجموعة الشباب والشابات في غزة، والذين واظب على التواصل معهم/هن خلال فترة الإبادة – بما تخللها من قصف ورعب ونزوح - لرواية قصصهم/هن عبر مجموعة من الأفلام القصيرة ذات المعاني العميقة والمؤثرة عن الحياة والفقدان والطموح والألم في غزة.

غزة: أو المختبر العالمي لإنتاج أنماط الذاكرة

في هذا السياق، لم تعد غزة موقعاً صامتاً يدل على فظائع أو آثار الإبادة، بل أصبحت التجربة الغزية طوال عامين من القتل والتدمير المتواصل بمثابة مختبر محلي/ عالمي لإنتاج الصوت والصورة والسرد اليومي ولاختبار العديد من المفاهيم النظرية المتعددة حول العدالة وحقوق الإنسان والذاكرة الثقافية والتوثيق والهوية وسرديات المُستعمَر، الساعية لإنتاج أنماط متعددة من الخطاب الثقافي والذاكرة المتدفقة، بما يشمل ما يُعرف حديثاً بالذاكرة المُتوَسَّطَة (Mediated Memory)، وهي هذا النمط من الذاكرة، التي تتقاطع فيه التطورات التكنولوجيا عبر الصورة الرقمية مع الشعر، والتوثيق الفوري مع السرد والفنون البصرية والأداء مع الأرشفة الإبداعية، لتولّد جميعها وعياً جماعياً (Collective Conscious) عابرًا للحدود.

لقد اختبرت التجربة الغزية مفهوم الذاكرة المتوسَّطة، والذي ظهر في دراسات الذاكرة الحديثة مشيراً إلى تشكل وتداول الذاكرة من خلال الوسائط الإعلامية والتكنولوجية، باعتبار أن هذه الوسائط المتعددة (صورة، فيلم، إذاعة، إنترنت، شبكات اجتماعية، إلخ) ليست مجرد أدواتٍ لنقل الذاكرة، بل جزء من بُنيتها الحديثة ومعناها الأشمل.

بمعنى آخر، نحن لا نتذكّر الحدث نفسه، بل نتذكّر تمثلاته عبر الوسائط المختلفة، سواء كانت صور، أو تسجيلات، أو سرديات، أو لقطات سينمائية، فالوسيط (Medium) في هذه الحالة، انتقل من كونه أداة تِقَنية للتعبير والتوثيق، إلى كونه مكوِّناً أساسياً لفعل التذكر والذاكرة.

أنتجت التجربة الغزية نموذجها الخاص في إنتاج الذاكرة المُتوَسَّطَة.

عبر هذا التطور التقني الهائل، أنتجت التجربة الغزية نموذجها الخاص في إنتاج الذاكرة المُتوَسَّطَة، حيث أصبح التوثيق الإبداعي بمثابة ممارسة إبداعية مستمرة، تُنتِج الذاكرة، من خلال وسائط فنية وجمالية، تعمل على إعادة صياغة الحدث عبر رموز وصور وصوت وأداء، يجعل من شبكة الوسائط المتعددة حاضنة متجددة للذاكرة الفلسطينية.

لقد أصبح العالم الآن، يعرف غزة ويتذكرها من خلال الكم الهائل من الصور والمقاطع والشهادات التي عكفت على توثيق الإبادة، أي عبر "الذاكرة المُتوَسَّطَة"، مما خلق جسراً تفاعلياً قوامه عمق وتشاركية الذاكرة الإنسانية في مواجهة مختلف أشكال الاضطهاد والمحو.

فالإنسان المقيم في مختلف المدن والمناطق في قارات العالم، والذي قد لا يكون قد سمع بغزة، أو يعرف الكثير عنها من قبل، أصبح يعرفها الآن و"يتذكّرها" من خلال تدفق الصور التي أنتجها فنانون/ات ومصورون/ات ومواطنون/ات من داخل غزة، ما أسهم بدوره في تحفيز المزيد من الرؤى الإبداعية العالمية لإنتاج أعمال فنية وسينمائية وأدبية، تستند إلى تأثيرات ودلالات هذا التوثيق النشط بشقيه التاريخي والإبداعي. ولعل فيلم "صوت هند رجب" 2025 من تأليف وإخراج المخرجة التونسية كوثر بن هنية، بإنتاجه الدولي الذي شارك فيه منتجين تنفيذيين عالميين مثل الفنان براد بيت والفنان خوان فيلكس والمخرج ألفونسو كوارن، يمثل نموذجاً واضحاً على هذا التأثير الإنساني العابر للجغرافيا.

لهذا يمكن القول، إن العلاقة بين التوثيق الإبداعي والذاكرة المُتوَسَّطة، لا يمكن حصرها في علاقة تقنية أو جمالية فحسب، بل ضمن حالة وجودية وتكاملية وأخلاقية، حيث لم يعد الإبداع الفلسطيني في زمن الإبادة على غزة محدداً في توثيق اللحظة اليومية - بكل مآسيها - من أجل الأرشفة فحسب، بل ومن أجل تعزيز الحقّ في التواصل والحق في الذاكرة. هنا يبرز دور الذاكرة المُتوَسَّطَة في منح عملية التوثيق حياةً ثانية، حين يتحوّل فعل التوثيق من حدثٍ محلي إلى سردٍ إنساني عالمي، ضمن عملية تكاملية، يقوم فيها التوثيق الإبداعي بصناعة الذاكرة، وتقوم الوسائط الإبداعية والرقمية بنشرها، كي يراها العالم ويتذكّر من خلالها ويلات الحدث.

إضافة إلى ذلك، فقد بدا من الواضح أن أنماط التوثيق الإبداعي قد حررت الغزيين من هيمنة الوسائط التقليدية (القنوات الإعلامية الدولية، الأرشيفات الاستعمارية) والتي دأبت تاريخياً على السيطرة والتحكم في سرد وتأويل وحجب ومحو الذاكرة. أما اليوم، وفي ظل استمرار حرب المحو المفتوحة، فقد أعاد الشباب الغزي الزخم إلى مفهوم وأهمية التوثيق الإبداعي بخصوصيته الفلسطينية، في مواجهة سرد الهيمنة الاستعماري، من خلال التواجد عبر مختلف الوسائط والمنصات الرقمية، وتأكيد سيادتهم على ذاكرتهم المُوَسَّطة عبر إنتاجاتهم الإبداعية المختلفة، والتي ظهرت في طبيعة لغتهم التعبيرية والبصرية، ما جعلهم صُنّاع المعنى لا موضوعه فقط.

إن إنتاجات الذاكرة المتوسطة في غزة، قد يدفع نحو تأمل مفردات ومصادر الذاكرة التي ساهمت في بلورة هذا التجربة، ما قد يحلينا هذه مباشرة إلى تداعيات النكبة الفلسطينية، عام 1948 والتي كانت قد أسست لنموذج فلسطيني من مفهوم Post Memory”" أو "ما بعد الذاكرة"، المفهوم الذي كان قد ظهر - منذ تسعينات القرن الماضي- من خلال كتابات أستاذة الأدب المقارن في جامعة كولومبيا، ماريان هيرش لتفسير ارتباط الأجيال بأحداث مؤلمة في الماضي، لم تكن قد عاشها، ومع هذا فإن لديها القدرة على تذكرها بقوة عاطفية تكاد توازي ذاكرة الجيل الذي عاش تفاصيل تلك الأحداث، الأمر الذي عَزَته هيرش إلى ما قد يسمى بالوراثة العاطفية للصدمة والتمثيل الثقافي والفني لتفاصيلها المختلفة، لهذا فإن وراثة الأجيال الفلسطينية اللاحقة لذاكرة التهجير والمحو، خلال أحداث النكبة، رغم عدم معايشتهم لوقائعها المريرة، وانتقال أثر الصدمة لهذه الأجيال من خلال الصور والروايات والإبداعات المختلفة التي ورثوها عن الجيل الأول، جعلت الفن عبر أنماط التوثيق الإبداعي يتحوّل في إحدى تجلياته إلى حاملٍ أو ناقل أو وسيط لذاكرة النكبة بين الأجيال. ما يعني أن الأبناء الحاليين للجيل الغزي "الرقمي"، والمرتبطين عضوياً ووراثياً وعائلياً ومجتمعياً وسياسياً بذاكرة النكبة، يعيدون اليوم إنتاج تلك الذاكرة البعيدة في زمن الإبادة الجديدة، رابطين بين نكبة الأمس وكارثة الحاضر من خلال أنماط التوثيق والتذكر الإبداعي.

تلاقي كل من الذاكرة الوراثية مع الذاكرة الرقمية والذاكرة المُتوَسَّطة، ضمن حالة مستمرة من التدفق الاجتماعي والسردي والثقافي قد ساهم في خلق وعي عابر للأجيال.

هنا يمكن القول إن تلاقى كل من الذاكرة الوراثية مع الذاكرة الرقمية والذاكرة المُتوَسَّطة، ضمن حالة مستمرة من التدفق الاجتماعي والسردي والثقافي قد ساهم في خلق وعي عابر للأجيال، ينتقل عبر الرموز الإبداعية والتاريخية المختلفة، ويعيش في الخيال الجمعي، ضمن مفردات السرد والتوثيق المُقَاوِم.

مأسسة الذاكرة وتكريس الحق في التذكر والسرد:

إن ضرورة تحويل مختلف مضامين وأنماط الذاكرة من فعل فردي إلى منظومة وطنية مُمأسسة، ومن حالات زمنية متفرقة إلى سياسةٍ ثقافيةٍ مستدامة، يعتمد بشكل كبير على اعتماد رؤية وطنية شاملة، تدرك أهمية الذاكرة في صون الهوية الوطنية، وقدرتها على صون المجتمع من مخاطر الانهيارات الداخلية، المتمثلة في الأحادية السياسة والاستقطابات السردية الحادة، ولعل الاستناد إلى أهمية مفهوم التوثيق الإبداعي فكرياً وعملياً عبر قراءة الذاكرة والتاريخ الفلسطيني، يُعد مدخلاً مهماً نحو صون المجتمع من آفات التفكك، وغياب السردية الوطنية الجامعة، لذلك فإن العمل على مأسسة الذاكرة الوطنية والشعبية وإعادة موضعتها في صميم الحياة اليومية الفلسطينية كفاعل ثقافي ومجتمعي، يشكل رافعة وطنية وثقافية ضرورية في مواجهة مختلف أشكال الإقصاء والمحو الاستعماري.

كما أن العمل على توظيف فضاءات وإسهامات التوثيق الإبداعي في نطاقات اجتماعية وتعليمية وثقافية أكثر اتساعاً، تشمل العديد من الجوانب المعرفية في المناهج والأنشطة المدرسية والمجتمعية، عبر ترسيخ مفهوم "الحق في الذاكرة"، من شأنه أن يساهم في صون الهوية الوطنية من سياسات المحو الاستعماري، ويساهم في تعزيز العلاقة مع الذاكرة كمحفز وطني مستمر نحو التحرر وتحقيق العدالة.

إضافة إلى ذلك، فإن استحداث وتطوير برامج الفنون والإعلام في الجامعات لبناء تخصصاتٍ جديدة في دراسات الذاكرة والاتصال الرقمي والتوثيق الإبداعي، مع الاهتمام في تحفيز إنشاء وإقامة المعاهد ومراكز الأبحاث المتخصصة والمتاحف التفاعلية ضمن رؤية عمل متكاملة، تستفيد من التطورات التقنيات الحديثة في تعزيز حضور المعارض والمتاحف الافتراضية، يتيح للطلبة والجمهور المحلي والدولي رؤية التجربة الفلسطينية بتفاصيلها اليومية ويعزز من التواصل الثقافي والإنساني، بما يشكل حالة سردية مستمرة وبديلة، للسرد الاستعماري، القائم على محو وتفريغ الجغرافيا والتاريخ من الوجود الفلسطيني.

لعل عبر هذه التوجه الاستراتيجي، يتم تمكين التوثيق الإبداعي ثقافياً وأكاديمياً ومجتمعياً ليصبح بنية وعيٍ جماعي، تربط الأجيال الجديدة بتاريخها وتجعلها فاعلة في صياغة المستقبل.

ولعل من المهم أيضاً في هذا السياق الإشارة إلى مخرجات التوثيق الإبداعي من آداب وفنون في تحفيز مسارات العدالة القانونية، حيث أنه من الصعب تصور وقائع محاكمات الإبادة في المستقبل، دون أن تكون الصور والأفلام والقصائد واليوميات ضمن قوائم الأدلة الأخلاقية على إدانة القاتل، بهذا يصبح الفعل الثقافي وثيقةً للحق، وتصبح الشهادة الفنية بمثابة أرشيفٍ موازٍ للنص القانوني، مما يجعل من التوثيق الإبداعي أداة مساندة ومحفزة لإجراءات العدالة القانونية، وذلك عبر التمهيد المستمر لها من خلال مواصلة العمل تكريس آفاق ومساحات العدالة الرمزية، القادرة على بناء رأيٍ عامٍ أخلاقيٍ كوني، يضغط في اتجاه الاعتراف بالجرائم ومحاكمة المجرمين.

يبقى القول إن أهمية مأسسة الذاكرة وفضاءات التوثيق الإبداعي لمجتمعٍ، مازال يعيش وقائع الإبادة المستمرة، يساهم في تحويل الضحية إلى ذاتٍ فاعلةٍ في التاريخ، كما يعيد تعريف العلاقة بين الفن والسياسة والأخلاق. الأمر الذي يجعل فضاءات التوثيق الإبداعي بمثابة الضمير الفني للعدالة الإنسانية، ومرآة للكرامة التي لا تموت.